"تنويه: هذه الصفحة لا تحتوي حالياً على كافة المعلومات حول ، مخيم شاتيلا ويُجري فريق العمل حالياً جمع وتوثيق المزيد من التفاصيل والتاريخ."

مخيم شاتيلا

الدولة : لبنان

المدينة : بيروت

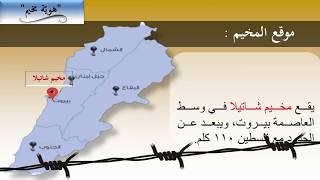

مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين يقع في العاصمة اللبنانية بيروت شرقي المدينة الرياضية ، ويتبع إدارياً إلى محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا تمتد من مدرسة أريحا في موازاة حي فرحات شرقا ومن مدرسة أريحا حتى سينما الشرق شمالاً والحي الغربي والمدينة الرياضية غربا وشارع صبري حمادة والحرش جنوباً.

لم تتغير مساحة مخيم شاتيلا حتى 1969 ثم توسع المخيم وامتدت رقعته لتشمل الحي الغربي وبعض المناطق الملاصقة للمخيم قسم من أرض المخيم مؤجرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا لمدة 99 سنة، وقسم آخر ملك لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الموقع والجغرافيا

الموقع الجغرافي :

مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين يقع في العاصمة اللبنانية بيروت شرقي المدينة الرياضية ، ويتبع إدارياً إلى محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا تمتد من مدرسة أريحا في موازاة حي فرحات شرقا ومن مدرسة أريحا حتى سينما الشرق شمالاً والحي الغربي والمدينة الرياضية غربا وشارع صبري حمادة والحرش جنوباً.

لم تتغير مساحة مخيم شاتيلا حتى 1969 ثم توسع المخيم وامتدت رقعته لتشمل الحي الغربي وبعض المناطق الملاصقة للمخيم.قسم من أرض المخيم مؤجرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا لمدة 99 سنة، وقسم آخر ملك لمنظمة التحرير الفلسطينية.

سبب التسمية

سبب التسمية :

سمي المخيم بهذا الاسم لأنها تعود ملكية أراضي المخيم إلى اللبناني عبد الله صعب من بلدة الشويفات، حيث كان مغترباً إلى البرازيل في ذلك الوقت، ووكيله سعد الدين باشا شاتيلا الذي سمي المخيم نسبة إليه، وكان هناك مجموعة أخرى من السكان تريد أن تسمي المخيم باسم مخيم المجاهدين.

النشأة

الإنشـــاء:

أنشئ المخيم عام 1949، قام بتأسيس المخيم عبد بشر "أبو كمال"، في البداية كانت البيوت خيماً ممنوحة من الصليب الأحمر الدولي الذي كان يرعى شؤون اللاجئين وبعد ذلك تولت الأونروا المسؤولية ، كان عدد منازل المخيم في بدايته 12 شادراً ،وجميع سكان المخيم في تلك الفترة كانوا من قرى لواء الجليل في شمال فلسطين، كانت حياة أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيم عبارة عن حياة بؤس وحرمان، ليس من الحقوق المدنية والاجتماعية فقط، بل من أبسط حقوقهم كبشر، وكانت الأونروا تحضر الماء لسكان المخيم في براميل سمنة " الكوكيز "،رغم هذا الظلم حيث كانت المياه قليلة لا تفي بالغرض المطلوب كان المواطنون يذهبون إلى منطقة بئر حسن أو إلى أرض جلول الإسطبلات لكي يؤمنوا قليلاً من الماء .

ملكية أرض المخيم

ملكية الأرض:

تعود ملكية أراضي المخيم إلى اللبناني عبد الله صعب من بلدة الشويفات ، حيث كان مغترباً في البرازيل في ذلك الوقت ، ووكيله سعد الدين باشا شاتيلا الذي سمي المخيم نسبة إليه ، قسم من أرض المخيم مؤجرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطيني في الشرق الأدنى لمدة 99 عاماً ، وقسم آخر ملك لمنظمة التحرير الفلسطينية[3]

الواقع السكاني

معظم ساكنيه قادمين من شمال الأرض المحتلة، كما لحقت بالمخيَّم أضرار كبيرة نتيجة العدوان المتكرر من قبل ميلشيات الحرب اللبنانية والعدو الإسرائيلي، فهجره أهله بشكل شبه كامل، لكنه الآن من المخيَّمات المكتظة في لبنان، يصل عدد سكانه إلى ثمَّانية آلاف وخمسمائة فلسطيني حسب الأونروا حيث يعاني ما تعانيه كل مخيَّمات لبنان من الفقر، والبطالة، إضافة إلى تدني الخدمات

استقبل أهل المخيَّم مجموعة كبيرة من الفلسطينيين، والسوريين القادمين من سوريا، بعد الحرب التي بدأت عام 2011.[4]

عدد السكان :

يبلغ تعداد سكانه ما يقارب 13000 منهم 8500 نسمة من اللاجئين الفلسطينيين، أما العدد الباقي فيعود إلى جنسيات لبنانية وسورية وآسيوية وغيرها حسب إحصاءات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الأخيرة لعام 2010.[6]

العام | عدد السكان |

2003 | 12116 نسمة |

2005 | 8212 نسمة |

2006 | 17000 نسمة |

2016 | 8500لاجئ |

جنسيات المخيم : تتوزع الجنسيات في المخيم على النحو الاتي :

اللبنانيون 30%

الفلسطينيون 65%

والسوريين وغيرهم من جنسيات مختلفة 5%

[4] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

الوضع الصحي

الأوضاع الصحية :

لا شكَّ أن الواقع الصحي للفلسطينيين في شاتيلا يعُدُّ في حالة سيئة جدًا.فمستوصف الهلال الأحمر الفلسطيني يخلو من الأدوية عدا التي يتم الحصول عليها من قِبَل المتبرعين،في وقت لا يعمل فيه المختبر منذُ فترة طويلة على الرغم من وجود الأجهزة.

أمَّا بالنسبة للأونروا،فلا يوجد في المخيم سوى عيادة واحدة تستقبِل أكثر من 100 مريض يوميًا، في حين أجمع الأهالي على وجود تراجع ملحوظ في الخدمات الصحية الملحّة التي توفّرها الأونروا.

كذلك فالأونروا لا تستقبِل الحالات الطارئة بحجة نقص المعدّات،ويتم إعطاء المصابين بالأمراض المزمنة دواءهم الشهري بنوعية محدودة،هذا إن لم يُصف لهم دواء آخر ليشتروه على نفقتهم الخاصة. وترد الأونروا هذا التقصير إلى أن زيادة عدد موظفي الصحة ورفع سقف التمويل المخصّص لهذا القطاع ما زالا لا يتماشيان مع وتيرة التزايد السكاني للفلسطينيين.

وبالنتيجة فإن المخيم يفتقر إلى مركز طبي مجهّز من أشعة ومختبر وعيادات واختصاصيين، وإلى دوام منظّم بحيث يكون على مدار اليوم صباحًا ومساءً.

تعتبر خدمات الأونروا في منتهى السوء بسبب غياب الضبط والربط بين موظفي الأونروا. فالعيادات مزدحمة والطبيب عليه أن يعاين يومياً أكثر من مئة شخص،وبالتالي فإن وقت التشخيص غير كافٍ،فضلا عن أن الأدوية التي تقدمها الأونروا تقتصر على المسكنات وبعض الأدوية رخيصة السعر وقليلة المفعول،أما المضادات الحيوية المهمة وغيرها من الأدوية الضرورية فيتم شراؤها على نفقة المريض فضلا عن النقصان الشديد والحاد في نهاية كل شهر، حيث تتأخر الأدوية أحيانا عشرة ايام أو ما يزيد.

كما أن عيادة الأونروا لا تعمل فعلياً إلا أربعة أيام في الأسبوع وأن معظم أيام الجمعة لا تعمل بسبب تغيب بعض الموظفين كالصيدلي والممرض.هذا الواقع يجعل الطبيبة المناوبة غير قادرة على معاينة المرضى بسبب عدم إمكانية صرف الدواء احيانا.أما المستشفيات التي تعاقدت معها الأونروا خلال عام 2010م فإنها تقدم خدمات دون المستوى المطلوب تماشياً مع السعر المتدني الذي تدفعه الأونروا لهذه المستشفيات لكي ُتحقق هامشا من الربح.

ويذكر أن الأونروا تعاقدت مع مستشفى الساحل ومستشفى حيفا التابع للهلال للأحمر الفلسطيني، ومستشفى رفيق الحريري الحكومي وأنها بصدد تجديد العقد خلال العام 2011 م حيث تقول الأونروا أنها بصدد عقد بروتوكولات تعاون بين الأونروا ووزارة الصحة اللبنانية يتم من خلاله تامين أدوية لأمراض السرطان والتلاسيميا بأسعار تشجيعية من قبل وزارة الصحة اللبنانية للأونروا.[1]

المؤسسات الصحية الخاصة في المخيم:

- مستشفى غزة

- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

- عيادة الأونروا

- مستشفى عكا

عيادة الأونروا :

يوجد في مخيم شاتيلا عيادة واحدة تابعة للأونروا،وخدمات هذه العيادة تشمل توفير الرعاية الأولية بما فيها الرعاية الطبية والوقائية والعلاجية،والخدمات الصحية للأم والطفل،وخدمات تنظيم الأسرة،لكن هذه العيادة تعاني بشكل عام نقصاً في أدويتها وتجهيزاتها،وكذلك في أطقمها الطبية المختصة،وكثير من المرضى يتم تحويلهم إلى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

حيث إن الأونروا قد تعاقدت في شهر شباط عام 1999 مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، وذلك بسبب ارتفاع كلفة فاتورة التعاقد مع المستشفيات في لبنان ، إن معظم الفلسطيني في مخيم شاتيلا غير راضيين عن خدمات الأونروا الصحية ومستاؤون من الطريقة التي يتم التعامل معهم بها ، لأنهم يلمسون فيها دروساً لكرامتهم وجرحاً لعزتهم وكبريائهم ، كما أنهم ينظرون إلى موظفي عيادة الأونروا في المخيم نظرة عدائية .

مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني :

نشأت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من رحم خدمات فتح الطبية التي أنشأها عام 1967م مجموعة من الأطباء الفلسطيني في الأردن لتقديم الخدمات الصحية للفدائيين و الفلسطينيين اللاجئين في المخيمات ويعتبر 26/12/1968 تاريخ التأسيس الفعلي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،ثم افتتحت أول عيادة للجمعية في لبنان في مخيم شاتيلا،هذه المؤسسات الصحية ليست مجانية ، فهي تتقاضى بدل معاينة وبدل استشفاء علماً بأن مستشفى الجمعية في مخيم شاتيلا ليس مؤهلا لاستقبال مرضى حالتهم خطرة.

مستشفى عكا :

يقع على الحدود الجنوبية لمخيم شاتيلا ، وهو تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،تاريخ الإنشاء عام 1976م،كان المستشفى يقدم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين ، ويجري بعض العمليات الجراحية حتى العام 1985م،تاريخ نشوب حرب المخيمات،وعاد بعد حرب المخيمات ليقدم خدمات محدودة للمرضى كطب الأسنان والعلاج الفيزيائي فقط.

مستشفى غزة :

يقع على الحدود الشمالية لمخيم شاتيلا ، وهو تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،تاريخ الإنشاء عام1973م،توقف العمل به في أعقاب مجزرة صبرا وشاتيلا ويقطن فيه اليوم مهجرون فلسطينيون من عدة مخيمات

العيادات الخاصة والصيدليات :

يوجد في مخيم شاتيلا ست عيادات صحة عامة وثلاث عيادات لطب الأسنان،وهي ليست مجانية ، وتقيم هذه العيادات داخل المخيم،لأن الطبيب الفلسطيني غير مرخص له فتح عيادة خاصة به خارج المخيم،وتهدف هذه العيادات إلى تقديم وتوفير الخدمات العلاجية البيسطة للاجئين،ويوجد في المخيم ثماني صيدليات،ومعظم العاملين فيها لا يحملون شهادات جامعية صادرة عن كلية الصيدلية.

الوضع الصحي في المخيم :

تتولى الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الخدمات الصحية والطبية للفلسطينيين في مخيم شاتيلا،حيث يعاني اللاجئون مشكلات صحية خطيرة ، نظراً لارتفاع تكاليف العلاج، إضافة إلى تقليص الخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا بعد القطاع الثاني بعد التعليم،ويستحوذ على حصة كبيرة من الموازنة العامة.

والأونروا لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من تكلفة بعض العمليات الجراحية والأمراض الخطيرة ، مثل القلب المفتوح والسرطان وأورام الدماغ والأمراض العقلية وعلى المرضى تأمين بقيمة التكلفة ، ومعظم الأحيان لا يستطيع المريض أن يؤمن هذه التكلفة،فتحدث الوفاة،كثرهم الذين ماتوا على أبواب المستشفيات وكثر احتجزت جثثهم في برادات المستشفيات .

إن السبب غير المباشر لمعظم الأمراض التي يعانيها الفلسطينيون في المخيم هو الفقر المتمثل في سوء التغذية،والبيئة غير الصحية والكثافة السكانية،وهناك تزايد في انتشار الأمراض النفسية نتيجة لضغوط الحياة اليومية،ولا توفر أي من المؤسسات الطبية والصحية أي علاج لهذه الأمراض لأنها لا تملك الطاقم الطبي المتخصص ولا تضعها ضمن اهتماماتها ، وهناك نسبة إعاقة مرتفعة ، معظمها إعاقات جسدية ، نتيجة للحرب.

الأمراض المنتشرة في المخيم :

- الأمراض الصدرية في المخيم بسبب البناء العامودي وعدم وصول الضوء والهواء إلى البيوت[2].

- أمراض القلب

- أمراض الربو

- أمراض السكر

- أمراض الضغط

- أمراض التلاسيميا[3]

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

[2] مدونة الجزيرة

[3] منظمة ثابت لحق العودة

التعليم

بدايات التعليم:

في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي تأسست مدرسة الجليل الابتدائية في وسط المخيم قرب الجامع ، وكانت فيها غرفة عبارة عن مجموعة من خيم الهرم الكبيرة ،كانت هذه المدرسة تابعة لإشراف وكالة الأونروا ، لم تكن هذه المدرسة مختلطة وكان مديرها الاستاذ محمد فاعور من بلدة مجد لكروم أما طلاب المرحلة المتوسطة فكانوا يلتحقون بمدرسة القدس في الغبيري التابعة للأونروا.

العام 1975م تأسست مدرسة أريحا الابتدائية للبنين شرق المخيم فيما مدرسة الجليل أًصبحت متوسطة للبنين وبقيت في المبنى ذاته وسط المخيم أما البنات فكنا يدرسن في مدرسة المنشية الابتدائية وكانت تقع على بعد عدة أمتار قليلة عن مدرسة الجليل وسط المخيم،أما طالبات المرحلة المتوسطة فيلتحقن بمدرسة حيفا المتوسطة للبنات في صبرا شمال المخيم .

خلال حرب المخيمات دمرت مدرستا الجليل وأريحا وفي العام 1994م أعيد بناء مدرسة أريحا الابتدائية والمتوسطة المختلطة على الحدود الشرقية للمخيم ، واستمرت حتى العام 1997م،ثم نقلت إلى منطقة الدنا شمالي المخيم لتحل مكانها في العام الدراسي 1997م /1998م مدرسة رام الله الابتدائية والمتوسطة للبنات ومدرسة رام الله الابتدائية والمتوسطة للبنين وفي العام الدراسي 2004/2005م أصبحت مدرسة رام الله للبنين فقط فيما القسم المتوسط تم نقله إلى مدرسة خان يونس في منطقة الدنا شمال المخيم،ثم افتتحت الأونروا مدرسة ثانوية واحدة في مدينة بيروت عام 1997م سميت بثانوية الجليل .

بلغ عدد الطلبة الملتحقين آنذاك إلى 85 طالباً ثم ارتفع بشكل كبير في الأعوام التالية إلا أن وصل في العام 1996م إلى حوالي 256 طالباً ومعظم طلاب وطالبات مخيم شاتيلا يدرسون في هذه الثانوية

المدارس:

المدرسة | عدد الطلاب للعام الدراسي 2006/2007م | عدد المدرسين | ||

ابتدائي | متوسط | المجموع | ||

مدرسة رام الله الابتدائية للبنين | 317 | - | 317 | 14 |

مدرسة الحمة الابتدائية والمتوسطة للبنات | 293 | 134 | 427 | 22 |

الواقع التعليمي في مخيم شاتيلا:

أمَّا عن أوضاع التربية والتعليم فحدِّث ولا حرج. إذ إن عدد المدارس التابعة للأونروا في شاتيلا لا يتناسب مع عدد الطلاب الموجودين في المخيم،مما جعل الطلاب يتكدَّسون في الصفوف في مدارس لا توفِّر الحد الأدنى من متطلبات ومستلزمات التعليم،في حين أن عدد الصفوف والمعلمين والتجهيزات المدرسية في انخفاض مستمر،الأمر الذي أدى لارتفاع معدَّل المتسربين من المدارس وتراجع المستوى العلمي للطلاب.

يعاني مخيم شاتيلا تدني المستويات الثقافية والتعليمية كبقيّة المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث تدنت نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة البريفيه إلى ما يقارب 25% حسب نتائج الامتحانات الرسمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي خلال العام 2010،إذ وصلت النسبة إلى 4%،بحسب مصادر قسم التعليم في الأونروا.

هناك تقديرات ودراسات أخرى ترجح نسبة التسرب بين 13%-18%،وهي في حالة تزايد مستمر ويعود ذلك إلى سياسة الأونروا واتباعها نظام الترفيع الآلي والصفوف المكتظة وعدم فعالية قسم التوجيه والإرشاد المدرسي بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي يعانيها الشعب الفلسطيني في لبنان مما يدفع الكثير من الطلاب الى ترك المدارس والتوجه للعمل في أسواق الخضار التي تقع على مدخل المخيم أو في المحلات التجارية الأخرى التي تحيط بالمخيم من جميع الجهات، وذلك بسبب يأس الطالب الفلسطيني من ايجاد فرصة عمل لائقة في حال أنهى دراسته الجامعية.

لذلك تراه يقوم باختصار الوقت والتوجه مباشرة الى سوق العمل الحرفي أو المهني أو التفكير في الهجرة الى أوروبا، حيث يمتاز مخيم شاتيلا بهجرة عائلات كثيرة وأفراد الى الدانمرك والسويد وألمانيا، خاصة أن هذا المخيم تعرض لنكبات كثيرة سواء اثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان أو أثناء الحروب الداخلية، مما حفز عامل الهجرة الى بلاد آمنة، وهذا له انعكاس سلبي على الواقع الاجتماعي حيث يزيد عدد الإناث كثيرا عن عدد الذكور مما يسبب خللا ديمغرافيا و ارتفاعاً في نسبة العنوسة وما لذلك من انعكاس سلبي على الحياة الاجتماعية.[1]

المشاكل التعليمية:

ضعف الوسائل التعليمة ( كمبيوتر ، خرائط ....... ) التي تتطلبها المناهج الجديدة والتي تعتمد على التحليل والتطبيق

نقص في التجهيزات حيث إن المختبرات لا تتوافر فيها أدنى الاحتياجات الاساسية لتعليم مادة العلوم

النظام الصباحي والمسائي

معظم المدارس المتوسطة حددت عطلتها الاسبوعية بيوم واحد ،منا يؤدي إلا إرهاق الطالب ، وعدم إتاحة الفرصة له للقيام بواجباته المدرسية على الوجه المطلوب

كثافة الطلاب في الصف المدرسي

عدم اهتمام الكثر من الاهالي بأبنائهم بالشكل الكافي وغياب الرقابة

اختيار إدارات المدارس ومعظم المعلمين والمعلمات في كثير من الاحيان على أساس الوساطات والمحسوبيات

عدم توفير معلمين ومعلمات من ذو الكفاءات العالية

مشكلة الترفيع الآلي

ضعف شديد في اللغة الانجليزية

رياض الأطفال :

الهدف من إنشاء رياض الأطفال :هو مساعدة الطفل على النمو الصحيح الجسدي والعقلي والاجتماعي والنفسي والتنشئة الوطنية ،كما تفتقر غالبية الرياض إلى الإشراف الصحي فمعظم الرياض لا يزورها الطبيب إضافة إلى عدم توافر ممرضة، وافتقار معظمها إلى خزانة اسعافات أولية قبل الاجتياح عام 1982م كان معظم أطفال شاتيلا يذهبون بالباص إلى روضة جمعية انعاش المخيم الفلسطيني مقابل السفارة الكويتية جنوب المخيم

اسم الروضة | الجهة المشرفة | سنة التأسيس | عدد الأطفال المسجلين في العام 2006/2007 | ذكور | إناث | |

النجدة | جمعية النجدة الاجتماعية | 1978 | 82 | 54 | 28 | |

بيت أطفال الصمود | المؤسسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني | 1989 | 80 | 44 | 36 | |

روضة المستقبل | الجمعية الوطنية للخدمات الطبية والتأهيل المهني | 1994 | 75 | 31 | 44 | |

زهرة المدائن | جمعية الخالصة الخيرية | 1999 | 145 | 65 | 80 | |

براعم الأقصى | جمعية الاقصى الخيرية | 2000 | 205 | 102 | 102 | |

براعم الإيمان | جمعية براعم للإغاثة والرعاية | 2000 | 63 | 31 | 32 |

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

الواقع البيئي

البنية التحتية :

إن الأونروا قامت خلال العام 2010 بتنفيذ شبكة جديدة للصرف الصحي باعتبار أن الشبكات التي نفذت سابقا كانت سيئة التنفيذ حيث غرقت المنازل والأزقة الضيقة بمياه الامطار ومياه المجاري الآسنة خلال السنوات الماضية،بسبب ضيق قطر أنابيب الصرف الصحي والتي ليس بإمكانها استيعاب فضلات المنازل ومياه الأمطار الغزيرة،خصوصاً أن مخيم شاتيلا يقع في منطقة منخفضة وتتدفق اليه مياه الأمطار من المناطق المرتفعة المحيطة به، مسببة المزيد من المعاناة للأهالي ومدمرة معظم ما لديهم من أثاث ومفروشات.

الخدمات تعاني أزمات متعدّدة:

مما لا شكَّ فيه أن مسألة محدودية ميزانية الأونروا في ظل الارتفاع المتَسارِع لأعداد اللاجئين أصبح يؤثِّر بشكل سلبي كبير على الخدمات الموجودة في مخيم شاتيلا،مسببًا أزمات على صعيد الكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة، والبُنى التحتية، إلى جانب الصحة البيئية، وغيرها.[7]

الكهرباء:

-عندما تتجوَّل بناظريك داخل المخيم تدرك منذ الوهلة الأولى أنه يفتقر لرؤية سمائه الزرقاء الصافية لترى بدلاً منها سماء سوداء سببّتها الشبكة العنكبوتية المكوَّنة من أشرطة كهرباء ملتفة حول قساطل المياه. وكما حجبت هذه الشبكة السماء فقد حجبت حياة أشخاص كُثُر عن الحياة نتيجة صاعقات كهربائية تحدث بين الحين والآخر.

وحول آلية عمل الكهرباء في المخيم وما تمَّ التوصل إليه لمعالجة المشكلات التي تواجهها يقول عضو اللجنة الشعبية للتحالف مسؤول لجنة صيانة كهرباء المخيم أبو وسيم: "لقد تم تركيب علب محوِّلات،ووُضِعَت أقفال عليها وتمَّ تمديدها للمنازل من أجل ضبط التوصيلات ووضع حد للسرقة. ومنذُ أن تمَّ تركيبها تحسَّنت تغذية الكهرباء، واستلمَت قوى التحالف الفلسطيني إدارة مشروع الكهرباء في المخيم، وتم تشكيل لجنة صيانة، وكذلك لجنة جباية. ونحن نعمل من خلال فريق صيانة أشرف عليه وهو مؤلَّف من أربعة أشخاص، ولكننا نواجه ضغطًا كبيرًا فعندما يحين موعد توافر كهرباء الدولة نتوزع على المحطات الأربع الموجودة لتغطية احتمال وقوع أي عطل، ونبقى داخل هذه المحطات حوالي 6 ساعات متواصلة بالرغم من خطر التعرُّض للذبذبات،وذلك لأن تلبية حاجة الناس بالنسبة لنا هي من أولوياتنا".[8]

استمر انقطاع الكهرباء الرسمي عن مخيم شاتيلا عشر سنوات كاملة ، من 26/11/1986 ولغاية 1995 م وكان ذلك بسبب حرب المخيمات،أعيد التيار الكهربائي إلى المخيم عبر إنشاء محطة كهربائية واحدة تضم الآن محولين،المحول الأول من شركة كهرباء لبنان والثاني تبرعت به منظمة الإسعاف الأولي الفرنسية،غير أن الطاقة المتوافرة لا تكفي بسبب عدد السكان المتزايد وهذا الأمر يدفع السكان لشراء الطاقة من المولدات الخاصة التي تزيد الوضع البيئي مأساوية ممايزيد من الأعباء الاقتصادية على سكان المخيم ، حيث يوجد ثلاثة مولدات تبيع الكهرباء للمنازل

وهناك مشكلة في المخيم وهي مشكلة سرقة الكهرباء التي تسبب بشكل رئيسي أزمة الكهرباء،أما بالنسبة إلى الواقع الكهرباء خلال عام 2010، فكانت سيئة كسابقاتها من السنين،فالكهرباء لا تستقر ساعة واحدة متواصلة بسبب صغر محولات الكهرباء مقارنةً بكميات التحميل والسحب الناتج عن الكثافة السكانية المرتفعة،وعدم تمكن اللجنة الشعبية والأمنية في المخيم من ضبط التعديات على شبكة الكهرباء،ما يؤدي إلى احتراق هذه المحولات أو انقطاع الأسلاك.وتعتبر هذه المشكلة قديمة متجددة في جميع المخيمات،ومن الصعب إيجاد حل لها إلا بزيادة التغذية كي تتناسب مع الكثافة السكانية وبوجود ضوابط قانونية تمنع التعديات على شبكة الكهرباء"[9].[10]

المياه:

في مخيم شاتيلا يوجد ثلاثة مصادر للمياه:

- مياه الشرب المقدمة من شركة مياه بيروت الرسمية،لكن خط أنابيب المياه هذا لا يصل منه شيء للمخيم بفعل التعديات من سكان الجوار،حيث يعمد معظم سكان المخيم إلى شراء المياه بالغالونات من المحلات التي تبيع المياه،ولكنها لا تخضع للمراقبة من قبل وزارة الصحة ولا حتى من قبل الأونروا واللجنة الشعبية ولجنة الأهالي

- عن طريق خزانات هيئة دعم المقاومة الاسلامية في فلسطين ( صالحة للشرب )

- مياه الآبار المحلية للاستخدام المنزلي ( غير صالحة للشرب )

وكان مخيم شاتيلا لغاية عام 1986 يستفيد من سبع آبار جرى حفرها وتمديد شبكاتها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية قبل خروجها رسمياً من لبنان عام 1982 إثر الاجتياح الصهيوني،بعد ذلك أعيد إصلاحها وتشغيلها بمساعدة منظمة اليونيسف إلا أن المخيم اليوم لا يستفيد من هذه الآبار، وقد قامت حركة حماس بحفر بئر ماء على حدود مخيم شاتيلا يستفيد منه أهل المخيم وذلك قرب مدرسة أريحا لم تعد الآبار الارتوازية تكفي حاجات السكان،إذ كان المخيم سابقاً يتغذى من ست آبار تم وضع اليد عليها ومصادرة معظمها من قِبلَ الجوار بحكم وجودها خارج حدود المخيم.

أمَّا على صعيد مياه الشفة :فالجدير بالذكر أن اتفاقًا كان قد جرى في الخمسينيات من القرن الماضي بين الأونروا وشركة مياه بيروت،بحيثُ نصَّ على تأمين 60 م3 من مياه الشفة،ولكن وبفعل التعديات على هذا الخط من الجوار،أصبح لا يصل منه للمخيم إلا القليل، وحتى أن ما يصل يتم سحبه بالمولّدات من قبل فئات قليلة من سكان المخيم.ونتيجة لعدم توفّر مياه الشفة،كثرت المحال التجارية لتكرير المياه،في ظل غياب الرقابة الصحية عليها.

واقع المياه:

يوجد في المخيم ٥ آبار ارتوازية، تم تفعيل اثنتين منها عبر توصيل شبكة تـمُد قسمًا من المخيم بالمياه، وبالمقابل تُجمع اشتراكات من المستفيدين، لكن للأسف لا توجد شفافية فيما يتعلَّق بجباية الاشتراكات من قِبَل اللجنة الشعبية التابعة للتحالف. وبالنسبة للآبار الثلاث المتبقية، فقد خُصِّصت لمشروع الأونروا الهادف إلى تزويد المنازل بمياه الشفة، علمًا أنه في بداية عملية الحفر،تمَّ العثور على مياه حلوة،ولكن عند الوصول إلى عمق ٤٩٠م صُدِموا بوجود حاجز كبريتي يلوِّث المياه، مما أدى إلى توقف المشروع.

ولكن إصرارهم على توصيل المياه الحلوة إلى المنازل أثمر بتأمين تمويل سويسري يُكمِل ما بدأه الايطاليون بالتعاقد مع الأونروا،ويمكِّن من تزويد مشروع الأونروا السابق بمحطة تحلية للمياه تؤمّن حوالي 1000م3 من المياه المحلَّاة كل ٢٤ ساعة. وتعمل على تأمين مستلزمات المشروع كافة من مولّدين للكهرباء الأول: قوته 150 KVA والثاني: قوته 350 KVA. وقد نسَّق مع البلدية لتزويد بترانس كهرباء يُخصَّص حصرًا للبئر بكلفة ما يوازي ٥٠ ألف دولار،على أن يكون المشروع بأكمله تحت إشراف الأونروا لمدة سنتين وبعدها يُسلّم للجان الشعبية لمتابعته".

شبكة الصرف الصحي:

يُلاحَظ أن قسمًا كبيرًا من شوارع وممرات المخيم يحتاج إلى تعبيد وذلك بسبب انتشار الحفر، وعدم تساوي منسوب الأزقة مما يجعل المياه الآسنة تتجمَّع فيها كالمستنقعات،وبالتالي تصبح مصدرًا هامًا للتلوث. وفي الوقت ذاته، فمنذ تأسيس المخيم لم يتم إجراء أيَّة تغيـيرات جذرية على شبكة الصرف الصحي الخاصة به،باستثناء تغـيـير بعض الأنابيب و"القساطل" وبناء "الريكارات" وتركيب أغطية لها من قبل الأونروا بالإضافة إلى العمل اليومي الذي يقوم به عمال الأونروا لجهة تسليك وتنظيف "الريكارات" والأنابيب المسدودة.

وإن كان هذا العام لم يشهد تعرُّض شوارع شاتيلا لـ"طوفان" مياه الأمطار،بحسب ما قال حسن، فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن هذه الشبكة لم تعد قادرة على استيعاب المياه المبتذلة بفعل حجم وضغط التزايد السكاني،ما يُسبب انسدادًا دائمًا في الشبكة، ويؤدي لانبعاث الروائح الكريهة علاوة على الأمراض التي قد يؤدي لانتشارها.[6]

الصحة البيئية:

تنتشرُ الجرذان بصورة مرعبة في أزقة المخيم وداخل المنازل والمحلات الغذائية،لدرجة أن الجرذ أصبح لا يكترث إن اقتربتَ منه بل ويتجوّل بطمأنينة،وكأنه بات الحيوان الأليف للمخيم،وذلك بسبب كثرة النفايات وتراكمها بين البيوت وفي الأزقة الضيقة التي تحوَّلت إلى مرتع لـلقوارض والحشرات، بالإضافة لمصادر التلوث المحيطة بالمخيم و أبرزها مكبات النفايات والأبنية المدمّرة .

ويضاف إلى ذلك مسألة "تلوث الضجيج" الذي يعانيه المخيم،بسبب ظاهرة الاكتظاظ السكاني وضيق المساحات وتلاصق البيوت مما يجعل أدنى صوت منبعث عن مذياع أو تلفاز مسببًا لحالة من التوتر النفسي الذي ينقلب في كثير من الأحيان إلى مشاجرات عنيفة بين السكان وحتى بين الأسرة الواحدة.

وعلاوة على الإزعاج الذي يَشعر به الكبار،فإن فئتي الشباب والأطفال اللاجئين تعاني بدورها جرَّاء عدم توفر ملاعـب وساحات ليمارسوا اللعب والرياضة فيها، ما يضطّرهم للجوء للشوارع التي تُعد مصدرًا رئيسًا للأخطار، هذا إضافةً إلى عدم وجود أشجار أو مساحات خضراء داخل المخيم ما يحرم هذا المخيم أي مصدر للهواء النقي،في ظل الرطوبة وغياب التهوئة التي يعانيها.

مرت موجة المطر الأولى، هذا العام،منبئة بمجيء شتاء عاصف وقاس. وبدأ معها المواطنون الاستعداد لما قد يصيبهم في الأشهر المقبلة، اذ أن ذكرى سنوات سابقة لا تزال حاضرة. وملاحظة القلق من هذه المسألة في مخيم شاتيلا ليس صعباً. ذلك أن أكثر ما يزعج سكانه البنية التحتية والأبنية الآيلة للسقوط، وما تنتجه من رطوبة تسبب لهم أمراضاً صدرية وخصوصاً عند المسنين والأطفال.

"ما إن يحل الشتاء على مخيم شاتيلا حتى نصاب بالخيبة. فعند أول هطول للأمطار تتحول شوارعنا الفرعية الى أنهر تعطل حركتنا". هذا ما تتذكر به نوال الشتاء الفائت. وهذه الأمطار تُغرق البيوت "لانخفاضها عن مستوى الشارع فتدخل المياه غزيرة الى الدار".

وغياب شبكة لتصريف المياه يجعل من محاولة تفريغ المياه المتسربة بلا جدوى. إذ انها "تعود بعد دقائق الى داخل بيوتنا"، وفقها. هكذا، يبدو الشتاء كارثة في شاتيلا، على ما يقول مدحت. "منطقتنا تعاني منذ سنوات عديدة من انسداد المجاري في الصيف. ومن ثم يكون موسم الأمطار مشكلة جديدة تُضاف الى مجموعة المشاكل الموسمية كانقطاع الكهرباء والمياه، وخاصة عندما تملأ مياه المجاري الشوارع والبيوت، ما يجبرنا على ترك بيوتنا والسكن عند أقارب لنا في أحياء أخرى".

"مشكلتنا أصبحت ظاهرة سنوية، فمع أول هطول للأمطار يصعب على الأهالي التنقل، ولا سيما أنّ معظم الشوارع طينية"،وفق فراس،الذي يبدو مهموماً بتخيل كيفية تنقل التلاميذ الصغار داخل هذه الأمكنة. الشكوى عند عمر،وهو صاحب محل لبيع الثياب، شخصية أكثر. "يوجد في سقف محلي فجوة كبيرة تدخل المياه منها. أغلقتها بلوح خشبي لكن ذلك لم ينفع". ويبدو مفارقاً ومدعاة للسخرية، على ما تقول فادية، أن الناس "تتابع معدل سقوط الامطار كل سنة، وكمية تساقط الثلوج لتعرف اذا كان في امكانها الاستمتاع بممارسة رياضة التزلج، في حين نرجو الله هنا أن لا تمطر أبداً".

"معاناة المواطنين من ظاهرة الفيضانات وتسرب مياه الصرف الصحي المستمرة في كل شتاء ناتجة من قدم شبكات الصرف الصحي"،وفق أمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في المخيم كاظم بدوي حسن. "هذا فضلاً عن التجاوزات الحاصلة على شبكات المياه والربط غير النظامي لبعض البيوت والمحال، والتي ينتج منها تسرب مياه المجاري. ومشكلتا البناء العشوائي وزيادة عدد السكان".

ويعود تاريخ انشاء هذه البنى التحتية، وفق حسن، الى العام 1948. ويقول: "عند اللجوء القسري الى لبنان في هذا العام قامت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بتوفير الخدمات للفلسطينيين ومنها السكن، بإنشاء مخيمات موزعة في محافظات لبنان، ولقد تحول هذا السكن مع مرور الزمن الى استثمار عقاري من دون ملكية قانونية. فسعت الأونروا الى تأمين الخدمات التعليمية، الصحية والبيئية، والبنية التحتية".وقد كان عدد السكان، وقتها،لا يتعدى الـ 15 ألف لاجئ فلسطيني، و"بسبب تزايد عدد الولادات وحركة النزوح الى المخيمات في منتصف السبعينات، وانتقال عدد كبير من الفلسطينيين السوريين الى المخيم،في السنوات الثلاث الماضية،تأثرت سلباً البنى التحتية من كهرباء، مياه، وصرف صحي، مما أدى الى تفاقم الأزمة المعيشية".

على أن المشكلة تبقى في محدودية ميزانية "الأونروا"، على ما يشير حسن. "وهذا ما أثر على الخدمات الموجودة في المخيم. اذ لم تهتم الوكالة، منذ زمن، بإجراء أي تغيرات جذرية على شبكة الصرف الصحي، باستثناء تغيير وصيانة بعض الأنابيب والقساطل،وبناء الريكارات وتركيب أغطية لها، بالإضافة الى محاولة عمالها تنظيف الأنابيب المسدودة". إذا الشبكات ما عادت قادرة على استيعاب المياه المبتذلة،مما سبب "انسداداً دائماً في الشبكة وبانبعاث الروائح الكريهة". هكذا، لجأت المفوضية الأوروبية الى تقديم مساعدات مالية للمخيمات الفلسطينية في العام 2010 بقيمة مليوني دولار لإنشاء شبكات للصرف الصحي ومياه الأمطار. "لكن هذا المشروع فشل بسبب عدم التزام المعنيين بالشروط المطلوبة،وانعدام التخطيط والنظام، وغياب الرقابة.لذا يبدو أي تحسين في الوقت الحالي غير مجد، فالأساسات خاطئة والحل هو بإعادة بناء [7]

[7] موسوعة النكبة الفلسطينية

[8] مخيم شاتيلا لحن الجراح والكفاح

[9] مخيم شاتيلا لحن الجراح والكفاح

[10] بابونج

[11] فلسطيننا الموقع الرسمي لحركة فتح

[12] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

الوضع الرياضي

الوضع الرياضي :

مارس الرياضي الفلسطيني جميع هواياته الرياضية بمختلف أنواعها على الأراضي اللبنانية بكل حرية كما أنه يتم السماح للاعبين الفلسطينيين بالاشتراك في بطولة لبنان لكرة القدم حيث وافق الاتحاد اللبناني لكرة القدم على السماح للأندية بإشراك لاعب فلسطيني واحد ( دون اعتبارها لاعباً أجنبياً ) في بطولة لبنان لأندرية الدرجة الأولى يندر وجود النوادي في مخيم شاتيلا باستثناء بعض النوادي الرياضية غير المؤهلة والضعيفة مادياً وإداريا والرياضة في المخيم مقتصرة على لعبة كرة القدم

الأندية الرياضية :

الأندية الرياضية قبل العام 1982 | |

نادي الكرمل | نادي المثلث |

نادي أريحا | نادي الأمل |

الأندية الرياضية بعد العام 1982 | |

نادي الكرمل | نادي جباليا |

نادي أريحا | نادي مجد الكروم |

نادي المهد الرياضي | |

من لاعبي نادي الكرمل الرياضي قبل عام 1982م :

- جمال الحبشي

- الشهيد خالد جواد ( مهاجماً)

- الشهيد يوسف فرج نفاع ( رأس حربة )

- الشهيد عدنان عبد الغني ( خط الوسط )

- الشهيد علي حسن مهنا

مشاكل الرياضة :

- لا يوجد في المخيم ملاعب كافية لكرة القدم

- عدم وجود الكادر الرياضي المؤهل

- عدم تشجيع الأهل أبناءهم على الاهتمام بالرياضة

الوضع الاجتماعي

الوضع الاجتماعي :

المخيم ليس تجمعاً عشوائياً فالمخيم أقرب إلى القرى في تركيبها الاجتماعية ومعظم سكان المخيم من منطقة جغرافية واحدة من شمال فلسطين، ومن منطقة الجليل الأعلى تحديدا يعتبر مخيم شاتيلا وحدة اجتماعية مغلقة، يعرف فيه الناس كل شيء تقريباً عن بعضهم البعض ابتداء من المسائل الشخصية ومرورا بالأحوال المعيشية وانتهاء بالانتماءات السياسية كل هذه المصائب التي انهالت على الفلسطينيين ولدت عندهم شعوراً بأنهم أصحاب مصير واحد.

وما زال مجتمع المخيم يشدد على احترام الكبار والتصرف المؤدب، وشرف العائلة وكرامتها، والكرم، ومساعدة المحتاج رغم أنه يعاني أوضاعاً معيشية مزرية ورغم أن ضريبة الدم التي قدمها أهل مخيم شاتيلا كانت باهظة نتيجة احتضانهم للثورة المسلحة ورغم كل البؤس والشقاء إلا أنهم متمسكون بحقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها في عام 1948م

تحديات

يعاني مخيم شاتيلا كثافة سكانية عالية جداً، وذلك نتيجة ضيق المساحة الجغرافية التي يقام عليها المخيم وازدياد عدد السكان بشكل كبير، حيث لجأت إلى هذا المخيم أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات الفلسطينية الأخرى، سواء من مخيمات الجنوب أثناء الأزمات الأمنية السابقة أو من سكان مخيم نهر البارد، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من العمال السوريين والآسيويين وغيرهم، ما اضطر السكان إلى التوسع العمودي، حيث وصل ارتفاع بعض المباني إلى ستّ طبقات ملتصق بعضها ببعض فتحرم المنازل من النور وأشعة الشمس ، فضلا عن وجود المئات من المنازل الآيلة للسقوط وذلك لأن جميع هذه المباني لا تراعى فيها المواصفات الهندسية، ولا معايير السلامة العامة وبالتالي فهناك خطر حقيقي على معظم اللاجئين في المخيم في حال حصول أي هزات أرضية مستقبلا، فضلا عن خشية انتشار امراض مزمنة كالربو والحساسية والروماتيزم ما لذلك من انعكاس على الصحة العامة حيث ترتفع نسبة أمراض الربو، الروماتيزم ،الأمراض الصدرية الجلدية وغيرها من الأمراض المزمنة

بؤس.. فقر.. حرمان .. هذه هي ملامح الحياة في مخيم شاتيلا، لاجئون ذاقوا مرَّ الحياة ولا يزالون. ويكفي للمرء أن يتجوَّل بين أزقة هذا لمخيم ليعرِفَ مدى شقاء سكانه، بسبب معاناتهم على صعيد الخدمات كافة. في حين يقابل هذه المعاناة إهمال وتقصير أو عجز مادي من قِبل المعنيين وأصحاب العلاقة كل بحسب ظروفه، فواقع مخيم شاتيلا ، ُشكِّل الكثافة السكانية المشكلة الرئيسة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وإذا كان المنطق يفترض بأنه كلما زاد عدد السكان ازدادت الميزانية المخصَّصة للخدمات بكل جوانبها، فإن هذا المنطق لا يتماهى مع تقديمات الأونروا التي تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الأخيرة وخاصةً في مجالَي الصحة والتعليم، وهو ما تردُّه الأونروا لذريعة العجز في ميزانيتها. وكغيره من المخيمات، يتحمَّل شاتيلا وطأة هذه الكثافة السكانية بالإضافة الى تدفق مجموعات من الفلسطينيين النازحين من سوريا الذين وجدوا قاسمًا آخر يجمعهم مع أهلهم من فلسطينيي لبنان ألا هو البؤس مقارنةً بحياتهم الرغيدة في سوريا، إذ يقول أحدهم: "لم نتخيَّل أن بشراً يُمكن أن يعيشوا في مثل هذه الأماكن التي وصلنا إليها"، فيما يعلِّق آخر قائلاً: "الإقامة في شاتيلا تشبه حقاً إقامة أكداس البشر في جحور النمل أو قفران النحل، لكن دون التنظيم الفطري الذي تقيمه تلك الحشرات في الجحور والقفران".[5]

[5] فلسطيننا الموقع الرسمي لحركة فتح

الواقع الثقافي والأنشطة

الواقع الثقافي :

على الرغم من آلام العيش واللجوء في لبنان، تمكن الشعب الفلسطيني من النجاح والتقدم في ميادين العلم والإبداع، والتغلب على شروط النفي القسري، وبادر الى الخروج من قيودها، وأبدع في شتى المجالات الثقافية والأدبية، الفنية والرياضية. لأنه كان يدرك أن الثقافة والإبداع هي جزء من معركته ومسيرته النضالية من اجل العودة.

وباعتبار الثقافة مكوناً أساسياً من مكونات العملية الوطنية، وعاملاً هاماً من عوامل الوعي واليقظة، وحماية الهوية الوطنية والنضال الوطني، فقد نشطت سابقاً في جميع مناطق ومخيمات وتجمعات الشعب الفلسطيني، المراكز الشبابية والثقافية، ولعبت هذه المراكز دوراً بارزاً على صعيد الارتقاء بوعي الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم الثقافية والفكرية والفنية والرياضية والاهتمام بالمشكلات الاجتماعية للشباب وغيرها.

لكن، ومع تراجع دور الاتحادات الشعبية الفلسطينية وضعف امكانات المراكز الشبابية التي باتت تفتقد الى دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، تراجع الاهتمام بتنمية قدرات الشباب. وانحسر إبراز الإبداع الشبابي وتفاقم الآفات الاجتماعي

لكن، ومع تراجع دور الاتحادات الشعبية الفلسطينية وضعف امكانات المراكز الشبابية التي باتت تفتقد الى دعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، تراجع الاهتمام بتنمية قدرات الشباب. وانحسر إبراز الإبداع الشبابي وتفاقم الآفات الاجتماعية.

وهنا يأتي دور المؤسسات الفلسطينية في دعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية، ودعم وإعادة تأهيل الأندية والمؤسسات الرياضية والثقافية ومساعدتها على القيام بالأنشطة المختلفة، على اعتبار أنها أكثر الجهات تلمساً لاحتياجات الشباب المختلفة، ودعم الأنشطة الشبابية الترفيهية وتوفير مراكز حاضنة للشباب.

إذن لا بد من سياسة جديدة تتبعها الأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الشبابية والطلابية في التعاطي البرامجي مع الشباب، وبذل الجهود المطلوبة للدفع بالشباب من أجل الانخراط بفعاليات وأنشطة المؤسسات والمراكز الشبابية من خلال برامج جذابة تنمي روح المبادرة لدى الشباب، وتساهم في إطلاق إبداعاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات العلمية والادبية والفنية والثقافية.. وتحويل مراكز الشباب الى أماكن عمل ونشاط شبابي تطوعي، ومراكز استقطاب لفئة الشباب لتمكينها من تفعيل طاقاتها وابداعاتها واسهامها في معالجة الظواهر والآفات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب بفعل تفشي البطالة والتسرب المدرسي.[1]

متحف الذكريات : يضم مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت بين جنباته مكانا خاصا ينفرد به عن المخيمات الأخرى المماثلة في لبنان. المكان هو "متحف الذكريات" الذي يحتوي على مئات الأشياء التي كان الفلسطينيون يستخدمونها قديما في حياتهم اليومية ابتداء من أدوات الزراع والحرفيين مرورا بالأدوات المنزلية ومفاتيح البيوت وحتى ما كان يعرف بصندوق العروس ، المتحف الخاص أنشأه عام 2005م محمد الخطيب الذي تجول في لبنان طولا وعرضا لجمع مقتنياته التي تحمل قيمة تراثية ومعنوية كبيرة

[1] البرنامج النضالي الاجتماعي

الوضع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي :

إن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للاجئين الفلسطينيين في المخيم بالإضافة إلى تقلص خدمات الأونروا ، جعلت من اللاجئ الفلسطيني ضحية ،أًصبح الوضع الاقتصادي في المخيم صعباً للغاية ،وخاصة أن مداخيل السكان منخفضة بشكل عام بينما ارتفع معدلات البطالة إلى نسب قياسية، ومما زاد الطين بلة حرمان الفلسطيني الحقوق المدنية والاجتماعية ومنعه من العمل تحت ذريعة رفض التوطين

الأعمال المختلفة للفلسطيني من أبناء المخيم :

- الصناع والمهنيين : تشمل أعمال البناء والإعمار والتمديدات الصحية ، وتمديدات الكهرباء والساتلايت ، والتجارة والحدادة والورش الصناعية (ميكانيك سيارات وغيره ).

- الزراعة : تتضمن قطف الثمار وتوضيبها ، والزراعة والري ورعاية الأشجار وورش المبيدات ، كل العاملين الزراعيين يعملون في أراضي الغير خارج المخيم، إذ لا يوجد مساحات زراعية داخل المخيم.

- الأعمال الإدارية :كالسكرتارية والمحاسبة والرسم الهندسي.

- الحاسب الآلي : دخل عدد من شباب المخيم هذا المجال من حيث الدراسة والعمل.

- الأعمال الخاصة :تشمل العمل في البيع بالتجزئة ،الأفران صالونات التزيين النسائي والرجالي مراكز لتكرير المياه سنترالات لتمديد خطوط الهاتف أو الساتلايت والإنترنت، ومحال الملبوسات ومراكز لخدمات الكمبيوتر والانترنت، بالإضافة إلى محطة بنزين واحدة

- القطاع الصحي : يشمل العمل كأطباء في المراكز الصحية الموجودة بالإضافة إلى عيادات أسنان خاصة ، ممرضين وممرضات قابلات قانونيات ومختبر تحاليل طبية.

- يعمل معظم سكان المخيم بالزراعة الموسمية وأعمال الباطون والبناء،[1] معظم العاملين من سكان المخيم هم عمال يوميين في الزراعة والبناء واشغال تزفيت الطرق.

- هنالك قسم لا بأس به يعمل في المهن الحرة مثل ميكانيك السيارات والحدادة والالمنيوم . واكثرهم تخرج من معهد سبلين.[2]

[1] منتدى عبد خطار ، منتدى الشباب الفلسطيني

[2] فلسطينيا ، مخيم البرج الشمالي

الوضع السياسي والقانوني

الواقع القانوني :

أوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان

حق العودة

تُعدُّ قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر الحالات صعوبة، وأطولها مدة. ورغم أن هناك قرارات عديدة صادرة عن الأمم المتحدة،ورغم أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كحق شخصي وجماعي، ورغم تأكيد الجمعية العامة لحق العودة والقرار 194 الصادر عنها عام 1948م أكثر من مئة مرة،إلا أن أحداً من اللاجئين الفلسطينيين لم يعد إلى وطنه حتى الآن.

وتتحمل "إسرائيل" مسؤولية مباشرة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم،لأنها لم تسمح لهم بالعودة والتعويض. كذلك يتحمل المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى مسؤولية قانونية وأخلاقية عن جريمة الإبعاد القسري التي تعرض لها الفلسطينيون بين عامي 1948م وعام 1967م وعدم إجبار" إسرائيل" على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويتحمل كذلك المسؤولية عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم العون الإنساني لهم لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم.

وتعدّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الأكبر إذا ما قورنت باللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن أو حتى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين. وهناك عدة عوامل لها دورها البارز في معاناة الفلسطينيين في لبنان، منها ما هو دولي ومنها ما هو محلي لبناني ومنها ما هو فلسطيني داخلي. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تردي أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني.

إن المتابع لأخبار اللاجئين الفلسطينيين يعي حقيقة ما تعني فلسطين وحق العودة لهم، فأبناء المخيمات تراهم لا يوفرون جهداً للقيام بالأنشطة والبرامج والمشاريع الوطنية، وعلى مختلف الصعد التي ترسخ و تؤكد على أن فلسطين مزروعة في قلوبهم و أن يوم العودة آت لا ريب فيه الى تلك الديار الغاليات التي هُجِّروا منها قسراً. وعلى الرغم من أن الأجيال الحالية في معظمها لم تلامس تراب فلسطين، لكنها لا تألو جهداً في معرفة تاريخها وتفاصيل قضيتها وحقها المسلوب، وتراها متمسكة أكثر من أي وقتٍ مضى بحقها في العودة إلى وطنها فلسطين والدفاع عنه بشتى الطرق والوسائل المشروعة.

و المفارقة الغريبة أنه في الوقت الذي تحرص فيه الدول الكبرى على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في بعض الأماكن إلا أن هذا الأمر عندما يقترب من الكيان الصهيوني فإن هذه الدول تصم آذانها و تعمي عيونها، بل إن هذه الدول تسعى جاهدة فوق هذا إلى النيل من حق العودة و محاولة مصادرته عبر تسويات و صفقات مكشوفة .و هذا ما جعل بعض القوى اللبنانية تتوجس خيفة من أن ُيفرض أمر سياسي معين يجعل التربة صالحة للتوطين، مما سيخل بالتوازن الطائفي حسب حساباتهم ، وبدل أن تواجه الحكومات اللبنانية المتعاقبة هذه الهواجس بعقلانية وحكمة ورحمة فإنها في سبيل مواجهة مشاريع التوطين هذه تلجأ إلى سلب الفلسطينيين مزيداً من حقوقهم، من خلال تثبيت فرضية خاطئة، هي أن منح الإنسان الفلسطيني حقه في العيش بكرامة يعني حكماً التوطين

الحق في مسكن لائق:

بحكم النمو الطبيعي للسكان، تضاعفت أعداد اللاجئين عدة مرات منذ عام 1948. وتلعب ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية دوراً حامساَ في تزايد عدد السكان الذين بلغوا مع نهاية 2010 : 425640 نسمة مقارنة ب 422188 نسمة في التاريخ نفسه من سنة 2009، اي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 0.8% فقط. . وتعتبر المخيمات الفلسطينية بيئة سكنية مكتظة لا تتناسب مساحتها مع عدد السكان إطلاقا، وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة اللبنانية تتعاطى مع هذا الأمر انطلاقاً من لاءات ثلاث:

- لا لإعادة بناء المخيمات الثلاثة المدمرة.

- لا لبناء مخيمات جديدة.

- لا لتوسيع المخيمات القائمة.

و عليه ، فقد بقيت المخيمات على ما هي مساحتها عليه منذ عام 1948 رغم النمو السكاني. ويفترض الحصول على ترخيص من استخبارات الجيش لترميم أو بناء أي منزل جديد في المخيم. إن واقع السكن في المخيمات يشير بشكل واضح إلى أن الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً سكان المخيمات لا يتمتعون بالحق في مسكن لائق، ولم توجد لهم الفرصة أصلاً لذلك. كل ذلك يدفع السكان إلى البناء العمودي والعشوائي، وإلى تآكل مساحات اللعب للأطفال، الحرمان من الهواء والشمس في معظم البيوت

حق الملكية العقارية:

لقد استثنى القانون رقم 296 الذي أقرّهُ مجلس النواب في 21 آذار 2001 اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين، ولا يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديداً، بل اشترط أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك عقارات، شرط أن الا تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرّسه الدستور. وقد كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 واضحة جداً باستثناء الفلسطينيين من حق التملك، وجاء نص الفقرة على النحو الآتي:

"لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولةٍ معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين".

ويُشار هنا إلى أن لبنان لم يعترف بالسلطة الفلسطينية إلا بعد عام 2005، التى لم ترق إلى مستوى دولة، وبالتالي لم يُسمح للفلسطيني بالتملك، ولقد أصاب هذا القرار الفلسطينيين في الصميم، وترك آثاراً اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية سيئة على الفلسطينيين في لبنان، لم يقيد لبنان على الفلسطيني حقه في التملك، بل منعه منعاً كاملاً.

لم يكن منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في التملك على أجندة مجلس النواب اللبناني في حزيران 2010. وقد كان مجرد طرحه مثار جدال شديد بين الأطراف السياسية اللبنانية، مما دفع رئيس مجلس النواب اللبناني إلى سحبه من التداول، وإحالته إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.

الحق في إنشاء الجمعيات:

إن حق إنشاء الجمعيات مقيد على الفلسطينيين، ويقتصر الأمر على مؤسسات لبنانية تعمل داخل الوسط الفلسطيني. كذلك يمنع الفلسطيني من إنشاء النقابات أو الالتحاق بالنقابات اللبنانية أو امتلاك وسائل إعلام. يوجد بعض الجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة والمعوقين الفلسطينيين وجمعيات أهلية أخرى تسعى إلى الحصول على علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية .

إلا أن أياً منها لم تحصل عليه حتى الآن، ذلك أن شرط الحصول على علم وخبر هو أن يكون 60% على الأقل من أعضاء الهيئة التأسيسية من الجنسية اللبنانية. قد تحصل بعض الجمعيات بأسماء فلسطينية على العلم والخبر، لكن لا بد من مراعاة نسبة اللبنانيين إلى الفلسطينيين ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص قانوني يتحدث بصراحة عن هذه النسبة، لكن الممارسة كرست ذلك.

حرية التقاضي:

باستطاعة الفلسطيني التقاضي أمام كل المحاكم، من إقامة الدعوى والمقاضاة والاستثناء في القضايا سواء المدنيّة منها والجنائية. وفي المخيم يقوم الكفاح المسلح الفلسطيني بمسؤوليات أجهزة الأمن الداخلي اللبناني في ما يتعلق بالجنح والمخالفات والحوادث الصغيرة، بيد أن دوره في ذلك ضعيف جداً.

والفلسطيني لا يتمتع بالمعونة القضائية التى يتمتع بها اللبناني الذي يعجز عن تحمل تكاليف المحاماة والمقاضاة. ويُعَدُّ الفلسطيني أجنبياً من نوع خاص. هذا يعني أن السجين الفلسطيني المحكوم عليه، بعد أن يقضي فترة محكوميته في سجن رومية مثلاً، عليه أن يحوّل إلى سجن الأمن العام – على اعتبار أنه أجنبي – كي يجري التحقق من إقامته الصحيحة في لبنان، وغالباً ما تكون فترة التحقق طويلة قد تستغرق شهراً في بعض الأحيان، ويُعَدُّ هذا الإجراء تمييزاً لأنه لا يساوي بين السجين اللبناني والسجين الفلسطيني.

الحق في التظاهر والاعتصام السلمي:

ليس في حيثيات القانون اللبناني ولا في قرارات وزارة الداخلية اللبنانية ما يسمح للفلسطيني بالاعتصام والتظاهر السلمي. ومع أن حق التظاهر والاعتصام للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية هو من مظاهر الديموقراطية ومنصوص عليه في أحكام الدستور، ولا سيّما في المادة 13 منه،إلا أن هذه الحق مقتصر فقط على المواطن اللبناني عبر هيئاته المختلفة (النقابية والسياسية،...).

وقد بين القرار 352 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تاريخ 13/2/2006 الشروط الواجبة للسماح بممارسة حق التعبير بالطرق المختلفة، بما فيها التظاهر والاعتصام السلمي. ويقدم الطلب إلى المحافظ. وقد ألزمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 352 المنظمين للتظاهرة بأن يكونوا لبنانيين، بالعبارة الواضحة "يجب أن يكونوا لبنانيين..".

يُمكن أن يُنظم الفلسطينيون احتجاجات سلمية، شرط أن يكون الأشخاص المنظمون من الجنسية اللبنانية. إن الاعتصامات والاحتجاجات التي يقوم بها الفلسطينيون في لبنان في مختلف الأماكن، لا تجري وفق القانون، بل بحكم الأمر الواقع بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

الحق في العمل:

لم يتغير واقع حق العمل خلال عام 2010 عما كان عليه في عام 2009، بل ربما تم اتخاذ إجراء اعتبرته الحكومة اللبنانية هاماً، في حين اعتبرته منظمات حقوق الإنسان خطوة تجميلية وشكلية أكثر منها جوهرية.

وتسير عملية منح الفلسطينيين حقوقهم بخطى متعثرة وبطئية للغاية.

وبعد سنين عجاف، أصدر الوزير طراد حمادة مذكرة بتاريخ 7/6/2005، يُجيز فيها للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل في المهن المختلفة. لكن المذكرة على الرغم من أهميتها إلا أنها كانت جزئية جداً، ولم تلامس الحاجة الفعلية، فلم ُتجز للأطباء ولا للمهندسين باختلاف تخصصاتهم العمل في مهنتهم بشكل قانوني، فضلاً عن ثُغَرات قانونية كثيرة، إلا أن خطوة الوزير طراد كانت جريئة ونوعية وفريدة، وفتحت المجال للنقاش الجدي. وجرى تجديد هذه المذكرة بمذكرات أخرى صدرت عن الوزير الذي تلاه (محمد فنيش)، والوزير الحالي بطرس حرب.

وقد أقر البرلمان اللبناني في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2010 تعديلاً للمادة 59 من قانون العمل للعام 1946، وتعديلا للمادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي، يمنح بموجبه اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في بعض القطاعات المسموح بها للأجانب بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية، وقد بدا للوهلة الأولى أن هذا القرار في ظاهره عادل ومنصف خصوصاً أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا ممنوعين من ممارسة ما لا يقل عن اثنين وسبعين مهنة. وقد أخذ النقاش في موضوع حقوق الفلسطينيين المدنية في لبنان زمناً طويلاً جداً. ولم تكن النتيجة كما كان يتوقعها الفلسطينيون، بل جاءت تمييعاً لحقوق الإنسان الواضحة، وإفراغها من جوهرها الحقيقي.

لقد كانت التعديلات القانونية خطوة مبتورة لا تلامس الحد الأدني من الحقوق المدنية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين بعد هذه المدة الطويلة من اللجوء القسري في لبنان، باعتبار هذا القرار لا يسمح للاجئ الفلسطيني مزاولة أي نوع من المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة والصيدلة وغيرها من المهن الحرة.

ولا يخوله الاستفادة من صندوق الضمان الإجتماعي اللبناني أسوة بالعاملين اللبنانيين، بل من خلال صندوق خاص مستقل يتم تمويله من الاشتراكات العائدة من العمال الفلسطينيين والذي يمكن أن ُيغطي فقط تعويضات نهاية الخدمة وإصابات العمل ويحرمهم من الاستفادة من ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية، فضلاً عن اشتراطه حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل كالأجانب وما لهذه الخطوة من آليات وتعقيدات بيروقراطية تجعل الحصول عليها غاية في التعقيد.

يحمل هذا التعديل في مضمونه مؤشرات تمييزية، ولم يغير من طبيعة الغبن والظلم الواقع على الفلسطينيين في لبنان لاعتبارهم أجانب رغم أن معظم المتواجدين منهم الآن كانوا قد ولدوا هنا في لبنان منذ نصف قرن.

إن ما أقره مجلس النواب اللبناني بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين لن تُلحظ آثاره بشكل واضح وسط العاملين الفلسطينيين في لبنان، وقد لا يغير من واقع البؤس والحرمان الاجتماعي في ظل رفض بعض الكتل النيابية اللبنانية منح الفلسطينيين حق التملك ولو لشقة واحدة معلِّليين هذا الرفض بأن منح حق التملك سوف يؤدي الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهذا الموقف مناف لأبسط قواعد حقوق الإنسان ولكافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقَّع واعترف بها لبنان وأقر بعضها ضمن بنود دستوره.

الفلسطينيون في لبنان يمنعون من ممارسة المهن الحرة

مهنة المحاماة:

لا يحق للفلسطيني أن ُيمارس مهنة المحاماة في لبنان لأسباب مرتبطة بمنع الفلسطينيين أساساً من العمل في لبنان في مهن متعددة، وبالنسبة إلى مهنة المحاماة، فإن قانون تنظيم هذه المهنة لم يسمح للفلسطيني بأن يُمارسها، والمسألة ليست متعلقة بتقييد بل بمنع، ولم يتعلق الأمر بالفلسطيني فقط، بل حصر قانون تنظيم مهنة المحاماة باللبناني دون غيره حتى لو كان من جنسية دولة أخرى معترف بها لبنانياً. ويشمل ذلك حتماً الفلسطيني المقيم في لبنان.

وبحسب المادة 5 المعدلة وفقاً للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان لعام 1991، يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:

أولاً: لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

ثانياً: متمتعاً بالأهلية المدنية وأتمّ لـ/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.

ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.

ويبقى محفوظاً حق من استفاد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشّحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا إفادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الأجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.

رابعــاً: متمتعاً بسيرة تُوحي بالثقة والاحترام.

خامساً: غير محكوم عليه جزائياً أو تأديبياً بسبب فعل يُخلّ بالشرف أو الكرامة.

سادساً: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يُخلّ بالشرف والكرامة.

إن مجلس النواب اللبناني عندما يُصدر قانوناً متعلقاً بمهنة المحاماة، يأخذ برأيَي نقيبَي المحامين في بيروت وطرابلس اللذين يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعّالة في تعديل قانون مهنة المحاماة ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس. إن عدم السماح للمحامي الفلسطيني بالعمل في مهنة المحاماة جعل الطلاب الفلسطينيين في لبنان يُحجمون عن دراسة مهنة المحاماة.

مهنة الطب

لا يحق للطبيب الفلسطيني أن يُمارس مهنة الطب في لبنان، وذلك حسب نص قانون تنظيم مهنة الطب الذي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1979 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 10، تاريخ 8 آذار 1979م. مرسوم رقم 1658، عدِّلت المادة 24 منه بالقانون رقم 204 تاريخ 2 آذار1993م المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9 تاريخ 4/3/1993.

وبحسب المادة الخامسة المتعلقة بعمل الطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية، تمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

ثانياً: أن يكون هذا الطبيب تابعاً لبلد يسمح للطبيب اللبناني بممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هنالك معاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرّسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعينة.

أما الطبيب الأجنبي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية فلا يحق له ممارسة الطب في لبنان إلا بعد خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية وبعد أن يثبت أنه أقام طوال هذه المدة دون انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته، ويجب أن تتوافر فيه كذلك كل الشروط والمؤهلات المبيّنة أعلاه.

يتضح جليا أن الطبيب الفلسطيني المقيم في لبنان بموجب القانون اللبناني، ُيحرم ممارسة مهنة الطب. يعمل عدد كبير من الأطباء الفلسطينيين في الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني أو في عيادات خاصة داخل المخيمات، و وأما الباقون فقد سافروا إلى خارج لبنان.

إن مجلس النواب اللبناني عندما ُيصدر قانوناً متعلقاً بمهنة الطب، يأخذ برأيَي نقيبَي الأطباء في بيروت وطرابلس اللذين يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل قانون مهنة الطب ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس.

مهنة الهندسة:

إن عدد المهندسين الفلسطينيين الذين انضموا الى نقابة المهندسين اللبنانيين لا يتناسب أبداً مع عدد المهندسين ككل والذين يقدر عددهم بـخمسين مهندساً فقط وذلك بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة الذي لا يسمح للأجانب بالانضمام الى النقابة وذلك بنسبة 3% فقط، وهذه النسبة تشمل جميع الأجانب.

وبحسب قانون تنظيم مهنة الهندسة، أي قانون رقم : 636 ، الصادر في 23/4/1997 الذي وضع شروطاً لممارسة مهنة الهندسة، فإن هذه الشروط للأسف لم تكن لتنطبق على المهندس الفلسطيني.

مع مراعاة أحكام البند (ب) من المادة الأولى من هذا القانون، حيث تنص على أنه لا يحق لأحد أن يُمارس مهنة الهندسة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلاً في إحدى النقابتين.

المادة 3: يشترط في المهندس اللبناني:

المتخرج من لبنان: أن يكون حائزاً شهادة في الهندسة من جامعة أو معهد مرّخص له بتدريس الهندسة في لبنان.

المتخرج من خارج لبنان: ان يكون حائزاً شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وأن يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة أو عدد الوحدات "credits" يعادل منهاج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يُعادلها أو على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير. يجري الاعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تُصدرها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار إليها في البند الخامس من هذه المادة ويُصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي، ولا يجوز مطلقا الاعتراف بالشهادات المعطاة بناءً على دراسة بالمراسلة، أما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فتطبق عليهم الأحكام القانونية التي كانت مرعيّة الإجراء بالتاريخ المذكور.

- أن يكون حائزاً بتاريخ سابق لمباشرة الدراسة الجامعية المؤدية لشهادة الهندسة شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.

- ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جُنحة من الجُنح الشائنة التي تحرم حق الانتخاب.

- أن يكون قد سُجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.

- أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الأشغال العامة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.

- المادة 4- يُشترط في المهندس غير اللبناني: أي من أبناء الدول العربية:

- أن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.

- أن تُعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.

- أن يُثبت أنه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الأصلي.

- أن يكون حائزاً بطاقة إقامة وإجازة عمل من الدوائر المختصة وأن يُقيم فعلاً في لبنان.

- إذا كان أجنبي الأصل ويحمل جنسيّة إحدى الدول العربية أن تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

إن الشروط الواردة في نص القانون الوارد أعلاه تكاد تكون مستحيلة بالنسبة إلى المهندس الفلسطيني، فشرط المعاملة بالمثل غير متوفر، كذلك فإن الحصول على إجازة عمل ليس بالأمر اليسير. إن الفلسطينيين في لبنان حالة استثنائية مختلفة تماماً عن الأجانب أو رعايا الدول العربية.

حق التنقل:

لم يسجل أي تطور إيجابي خلال عام 2010م على حق التنقل والتحرك. ولا زالت بعض القيود مفروضة على عدد من المخيمات.

داخل البلد:

إن سكان المخيمات الرسمية الواقعة في المنطقة الجنوبية من لبنان يعيشون في شبه حالة حصار مفروض من قبل قوى الأمن اللبناني. حيث يعاني الفلسطينيون نتيجة ذلك من ضوابط كثيرة مفروضة على حركتهم وعلى ظروفهم المعيشية الراهنة والمستقبلية، كذلك فإن حرية الحركة في مخيم عين الحلوة والمية ومية ليست متاحة بشكل طبيعي. أما بالنسبة إلى مخيم نهر البارد المدمر منذ عام 2007م، فإن حريّة الحركة مقيدة جداً، بسبب نظام التصاريح المفروض على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين منهم والزائرين

خارج البلد:

لا قيود على حركة الفلسطينيين خارج لبنان لفئة المسجلين في دوائر الدولة والأونروا. ويذكر أنّ في لبنان ثلاث فئات من الفلسطينيين المقيمين: فئة المسجلين تستطيع هذه الفئة استصدار جواز سفر لخمس سنوات، وفئة غير المسجلين التي تمنح جواز سفر لسنة واحدة فقط.

أما الفئة الثالثة فهي فئة فاقدي الهوية وهي لا تملك أي أوراق ثُبوتية باستثناء عدد محدود جدا حصل على أوراق تعريف من السفارة الفلسطينية أو من دوائر الأمن العام اللبناني خلال العام 2009/2010 لتسهيل تنقلهم ومتطلبات حياتهم وبالتالي لا يستطيع الأغلبية من هذه الفئة التنقل بحرية داخل لبنان، وهم بالتالي لا يستطيعون التنقل خارج لبنان أبداً.

الحق في الاستشفاء والطبابة

لم يشهد الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين أيّ تحسن ملحوظ خلال العام 2010م،رغم تغيير الأونروا لسياستها الاستشفائية وذلك من خلال توسيع مروحة تعاقدها مع المستشفيات الخاصة أو الحكومية. رغم التصاريح المتكررة للأونروا بأن التغطية المالية لحالات الاستشفاء العادية تكون بنسبة100%، إلا أن المبالغ التي تدفعها الأونروا لهذه الحالات متدنية جدا

فعلى سبيل المثال عندما تتعاقد الأونروا مع معظم المستشفيات الخاصة بواقع 130000-150000ل.ل في الليلة الواحدة وبواقع 50000- 80000 ل.ل مع مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني فكثيراً ما يكون المبلغ المرصود للمريض غير كافٍ لإجراء فحوصات وصوَر ضرورية لإجراء عملية جراحية ما بالشكل المناسب

لذلك تُقدم هذه المستشفيات بعض الخدمات غير الكافية وفقاً للمبلغ المتوافر أو أن يطلب الطبيب المعالج من المريض إجراء فحوصات وصوَر على نفقته الخاصة، أو أن يدفع فرق العلاج المطلوب وهذه صُوَرٌ شائعة في معظم المستشفيات.

هذا الواقع ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة من جهة المستشفيات ، وبالتالي يشعر المرضى الفلسطينيون أن المستشفيات تعالجهم بالمسكنات، أو الأدوية الرخيصة جداً، وكثيرا ما يضطر المرضى الى اللجوء الى العيادات التخصصية على نفقتهم الخاصة، أو الانتقال من مستشفى الى مستشفى بحثاً عن العلاج المناسب. أما بالنسبة لحالات الاستشفاء من المستوى الثالث، فإن الأونروا تغطي فقط ما نسبته 30% على أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع للمريض الواحد 3000$ أمريكي، وبالتالي يضطر الأهالي الى التسول على أبواب المساجد والهيئات والجمعيات الخيرية لتأمين بقية تكلفة العلاج، مما يزيد الطين بلة، والنهاية تكون دائما مرارة و ألماً .

أما تعاقد الأونروا مع مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن ذلك لم يحسن من أوضاع المرضى من اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا أن مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني تفتقر الى التقنية الحديثة والتجهيزات المناسبة، رغم محاولة إدارة الهلال لتحسين معايير الأداء، إلا أن نقص التمويل لدى هذه الجمعية، انعكس بشكل كبير على الأداء الفنيو التقني والإداري فيها

و قد حصلت بعض الأخطاء القاتلة التي أودت بحياة بعض الأبرياء خلال العام 2010. فاللاجئة الفلسطينية شادية شحادة الخواص، دخلت المستشفى بتاريخ 26/12/2010 وهي بصحة جيدة لتضع وليدها، لكنها خرجت جثة هامدة، وغيرها الكثير من الحوادث والأخطاء القاتلة. هذا الواقع جعل الكثير من اللاجئين يفقدون الثقة بهذه المستشفيات وبخدماتها المقدمة.

ففي مجال عمل عيادات الأونروا ومراكزها الصحية داخل المخيمات لم يُلحظ أي تقدم يُذكر في مجال تقديم الخدمات الطبية، إذ ما زال الطبيب الواحد مضطراً إلى معاينة ما يزيد على 150 مريضاً في اليوم الواحد، وهذا ما يجعله غير قادرٍ على القيام بالفحوص الطبية المطلوبة بشكل فعّال نتيجة قصر الوقت، ما يؤثر على أدائه ويجعل تشخيصه أحياناً في غير محله. هذا بالإضافة إلى إلغاء يوم السبت كيوم دوام فعلي في معظم العيادات والمراكز الصحية إلا للحالات الطارئة.

كذلك عانت هذه المستوصفات والعيادت الطبية خلال عام 2010م من نقص حاد وتأخير في تأمين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كدواء ضغط الدم والقلب والسكري والروماتيزم، حيث يضطر العديد من المرضى الفلسطينيين إلى شراء هذا الأدوية على نفقتهم الخاصة أو يضطرون إلى اللجوء إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية علّها تساعدهم في تغطية جزء من تكلفة العلاج.,.

وقد تفاءل اللاجئون الفلسطينيون في مطلع 2010م بعد الاتفاق الذي أبرم بين وزارة الصحة اللبنانية والأونروا والذي بموجبه ستقوم المستشفيات الحكومية اللبنانية باستقبال المرضى الفلسطينيين بأسعار تشجيعية، ما قد يحسّن من الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويخفف من معاناتهم، إلا أنه سرعان ما تبدد هذا الأمل بعد أن وجد المريض الفلسطيني نفسه أنه يجب أن يدفع فرق فواتير الاستشفاء وكأنه في مستشفى خاصة، وخصوصا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت أو المستشفى الحكومي في صيدا

الحق في التعليم

يعاني الواقع التعليمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الكثير من التحديات الهائلة التي تنعكس سلباً على الواقع العام للفلسطينيين، ويؤدي ذلك إلى تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب من مختلف الفئات العمرية ومختلف المراحل التعليمية. فالأونروا هي التي تقدّم خدمة التعليم المجاني بشكل رئيس للاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ بدايات اللجوء إليه.

لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في العقود الماضية يتباهون بانخفاض نسبة الأمية بينهم مقارنة بالشعوب الأخرى، حيث كان أبناؤهم الطلبة يحتلون الدرجات الأولى سواء في امتحانات الشهادات الرسمية أو في امتحانات الشهادات الجامعية والعليا.

أما في السنوات الأخيرة، بما فيها عام 2010م، فتشير الدراسات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات التربوية الفلسطينية، بما فيها اتحاد موظفي الأونروا في لبنان، إلى أن مستويات التعليم في تراجع دراماتيكي خطير، حيث إن نسبة الفائزين في شهادة البريفيه قد تدنّت في بعض المدارس لتصل إلى ما دون 40% في أحسن أحوالها وأن هناك مدارس لم تتجاوز نسبة نجاحها 20% كمدرسة حطين في مخيم عين الحلوة

وهذا مؤشر خطير للغاية، مع العلم أن الأونروا قامت ببناء مدارس حديثة ونموذجية من حيث الهيكل والشكل في معظم المخيّمات الفلسطينية، وعملت على التخلص من نظام الفترتين :"دوام صباحي وما بعد الظهر"، في معظم المخيمات، إلا أن هذه المدارس تـفتقر إلى التعليم النوعي وإلى البرامج التربوية الصحيحة، فضلا عن الحاجة إلى موجهين ومنسقين للمواد من ذوي الاختصاص والكفاءة أسوة بالمدارس المميزة في لبنان، وكذلك الحاجة الملحة إلى وسائل الإيضاح والمختبرات الضرورية التي تُحسّن قدرات التلميذ وتصقل أفكاره.

ويرجع الكثير من الباحثين المهتمين بالشأن التربوي التراجع في مستوى التحصيل العلمي في مدارس الأونروا إلى الأسباب الآتية:

- عدم اعتماد الأونروا لنظام الروضات، والذي يعتبر المرحلة التأسيسية للعملية التعليمية وما لذلك من فجوة وانعكاس سلبي على تدني المستويات التعليمية لاحقا.

- غياب البيئة الاجتماعية الفلسطينية الحاضنة للطلاب، فضلاً عن غياب الأفق العام بالنسبة إلى وضع الفلسطينيين في لبنان، بسبب التهميش والحرمان، وبسبب غياب بيئة قانونية تتناسب مع منظومة حقوق الإنسان.

- زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد الذي قد يصل إلى 42 تلميذاً.

- المنهجية الجديدة التي تحتاج إلى مدرسين جامعيين من ذوي الاختصاص.

- الحاجة إلى دورات تأهيل حقيقية للمدرسين تُطوّر قدراتهم، وخصوصاً خريجي المعاهد.

- عدم اعتماد الأونروا لنظام منسقي المواد الذين يشرفون على إعداد المادة التعليمية وآلية تطبيقها بين التلاميذ.

- الأونروا تعتمد المناهج التربوية اللبنانية، وهذه المناهج تحتاج إلى وسائل إيضاح ومختبرات، وهي غير متوافرة بشكل كافٍ في مدارس الأونروا.

- اتباع سياسة الترفيع الآلي من مرحلة إلى أخرى خصوصا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة دون مراعاة مستوى التحصيل العلمي للطالب.

- تشجيع الأونروا لطلاب المرحلة المتوسطة للتوجه نحو التعليم المهني، وهذا يقتل الطموح لدى الطالب.

- اتباع سياسة توجيهية خاطئة : فالموجه في الأونروا لا يراعي في أدائه مكونات العملية التربوية جميعها من إدارة و أهل و مجتمع وسياسة تربوية و ظروف اقتصادية و أمنية ،بل يحمل المدرس دائما فشل العملية التعليمية ويتجاهل بقية الاسباب الأخرى..

- اعتماد الأونروا لسياسة المحسوبيات في اختيار المدرسين بعيداً عن الكفاءة وما لذلك من تأثير سلبي على أداء المدرس والتزامه.

أما التعليم الجامعي بالنسبة إلى الفلسطينيين:

فقد واجه الطلاب تحدياً كبيراً خلال عام 2010/2011، إذ لم تؤمن وكالة الأونروا سوى 90 منحة دراسية، من أصل 1200 طالب فلسطيني نجحوا في امتحانات البكالوريا اللبنانية، كذلك فإنّ صندوق الطلاب الفلسطينيين قد تراجع دوره بشكل كبير خلال العام 2010م، إذ قرر فقط تغطية طلاب السنة الثانية وما فوق، والذين حصلوا على معدلات جامعية تتجاوز 85%، وهذا يعني أن الصندوق أيضا في طريقه الى الإغلاق، لأنه لم يعد يستقبل بتاتا أي طالب جديد.

وقد قامت سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خلال العام 2010/2011 بتقديم بعض المساعدات المالية إلى كثير من الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الخاصة هنا في لبنان و خاصة طلاب السنة الأولى، تحت عنوان "منحة الرئيس الفلسطيني أبو مازن" إلا أن هناك خشية لدى الطلاب أن تكون هذه المساعدات مؤقته ومرهونه بالواقع السياسي، مما قد يقطع بهم السبل وهم في بداية أو منتصف الطريق. لذلك كان الأولى أن ُيدعم صندوق الطالب الفلسطيني ماليا ليبقى السند لجميع الطلاب الفلسطينيين مهما تبدلت وتغيرت الظروف مستقبلا.

ويواجه الفلسطينيون في لبنان تحدياً خطيراً بالنسبة إلى رغبتهم بالتعليم بمختلف مستوياته، والخطورة تكمن في أن الفلسطينيين لم يعودوا يمتلكون الرغبة الكاملة في التعلم واعتباره جسراً يحققون من خلاله طموحاتهم واحتياجاتهم وذلك لعدم توفر فرص العمل،لذلك فقد أصبح الفلسطيني يختصر المسافات الزمنية و صار يبحث عن أي عمل يساعده على مواجهة مصاعب الحياة ومتطلباتها،بدلاً من أن يقضي سنوات طويلة في الجامعات والمعاهد المهنية ثم يعود الى المربع الأول نفسه.

لا شك بأن الحق في التعليم يؤثر بحقوق أخرى سلباً وإيجاباً. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين فإن عدم تمكن الفلسطينيين من ممارسة حقهم بالتعليم وفق المعايير المعروفة يؤدي إلى نتائج سلبية معروفة. وتتحمل الأونروا المسؤولية الكبيرة حيال هذا الوضع. إن عدم تدخل الحكومات اللبنانية الإيجابي في عمل الأونروا في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم يجعل هذه المؤسسة الدولية متحررة تماماً من أي مساءلة.

الحكم المحلي، الشخصية القانونية، مديرية الشؤون السياسية واللاجئين:

أولاً: الواقع الحالي للجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية:

لم يتغير واقع الحكم المحلي في المخيمات خلال عام 2010م،وبقيت اللجان الشعبية عما كانت عليه.

و يرجع إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى اتفاق القاهرة الموقع بين م.ت.ف والدولة اللبنانية عام 1969م حيث نص هذا الاتفاق في بنده الثاني على "إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية".

إذاً ، هي لجان محلية، هدفها رعاية مصالح الفلسطينيين ضمن نطاق عملها الجغرافي، ومع أنه تم إلغاء اتفاق القاهرة في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21/5/1987، ما يعني ضمناً وحكماً أن قانونية اللجان الشعبية قد انتهت، إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل معها بصفتها "الإدارة الرسمية للمخيمات ، ولكن ضمن أطر ضيقة.

لم يتم تشكيل اللجان الشعبية وفق آلية ديموقراطية. ولا تخضع لأية مساءلة أو لنظام عمل يحدد صيغة العلاقة بينها وبين المجتمع المحلي المستهدف، أو مكوناته (الدولة، الأونروا، الجمعيات..). كما أن التأثير السياسي على عمل اللجان الشعبية مرتفع جداً، وغالباً ما يكون سلبياً. إضافة إلى ذلك لا يستند عمل اللجان الشعبية إلى لجان متخصصة (صحية، تربوية، اجتماعية، ثقافية...). وعمليا تعتبر ثقة الجمهور الفلسطيني باللجان الشعبية ضعيفة.

إذن فالحكم في المخيمات الفلسطينية أمر ضروري، وهو ما يستوجب أن تتعاطى الحكومات اللبنانية مع لجان شعبية منتخبة مشكّلة وفق الأسس الديموقراطية. إن إجراء انتخابات للجان الشعبية في المخيمات أمر ممكن جداً. إن إدارة المخيمات بشكل ديموقراطي يتوافق مع أبجديات حقوق الإنسان، وهو يُحقق مصلحة عليا للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

ثانياً: الحق في الشخصية القانونية:

لا يزال نحو خمسة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدين للأوراق الثبوتية غير حائزين على أية مستندات قانونية صالحة تعرّف عن وجودهم ووضعهم القانوني داخل لبنان. فهم لا يزالون يعانون من تهميش ومن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب القيود المفروضة على حركتهم وتنقلاتهم، فضلاً عن عدم إمكان القيام بأية إجراءات قانونية تمكّنهم من تسجيل عقود زواجهم وأطفالهم أو حتى الالتحاق بالجامعات بسهولة أو حتى الحصول على الخدمات الطبية الكافية من قبل الأونروا وبقية متطلبات الحياة الكريمة أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان.

وبالرغم من الجهود التي بذلتها جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مع المعنيين في وزارة الداخلية ومديريّة الأمن العام اللبناني خلال السنوات الماضية فقد أُصدرت بطاقات تعريف سنوية ومؤقتة لنحو 800 شخص خلال عام 2008م،وفجأة توقفت عملية الإصدار لبقية الأفراد خلال عام 2009م بقرار إداري من وزير الداخلية اللبناني زياد بارود دون أية أسباب مبررة.

ثم ما فتئت المديرية العامة للأمن العام ان اعلنت في مطلع العام 2010م عن إعادة البدء باستقبال طلبات فاقدي الأوراق الثبوتية، وذلك من أجل استكمال اصدار البطاقات وتسوية أوضاع من لم يحصل على بطاقة مسبقاً

وكذلك العمل على تجديد البطاقات التي انتهت صلاحيتها ، إلا أنه حتى الآن فإن هناك أعداداً كبيرة ما زالت تنتظر إنجاز معاملاتهم بسبب البطء والبيروقراطية في الإجراءات. و يذكر أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، بدأت منذ عام 1970م بعد أحداث أيلول الأسود بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني، ولم يقبل الأردن ومصر، وهما البلدان اللذان ينتمي إليهما معظم أفراد فاقدي الهوية، لم يقبلا تجديد جوازات السفر، ولا إصدار بطاقات الهوية. وتتحمل مصر والأردن بالإضافة إلى لبنان مسؤولية مشتركة حيال معاناة هذا الفئة من الفلسطينيين.

ثالثاً: مديرية الشؤون السياسية واللاجئين

خلال تشرين أول من عام 2010م طرأ تطور هام في عمل مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، فقد وقّع وزير الداخلية اللبناني ومدير الليبان بوست مذكرة يسمح بموجبها لأي فلسطيني تقديم طلبات استصدار أوراقه الثبوتية من خلال أي مركز تابع لليبان بوست مقابل رسوم مالية.

إن هذه الخطوة الهامة تحتاج الى خطوات رديفة، خصوصاً أن دائرة الشؤون السياسية واللاجئين ما زالت تستخدم وسائل بدائية في إنجاز المعاملات وهذا يسبب الكثير من التأخير وفقدان بعض المعاملات والتي تتطلب إعادتها أكثر من مرة أحياناً. ولا بد من مكننة المعلومات وزيادة عدد الموظفين، وإصدار بطاقة هوية ممغنطة عوضاً عن البطاقة الزرقاء الكبيرة التي تتلف بشكل سريع، وتعيين مدير عام للمديرية ليتم البت بالكثير من المعاملات والقضايا المعلقة والتي تتطلب قرار وموافقة المدير العام للمديرية.

الإعلام الفلسطيني في لبنان:

يحتل الاعلام الفلسطيني في لبنان اهمية استثنائية في هذا الظرف العاصف الذي يمر به الفلسطينيون في لبنان جراء تداعيات الازمة اللبنانية وازمة المنطقة والتي تحتاج الى جهود اعلامية فلسطينية مكثفة لإظهار الاجحاف اللاحق بالفلسطينيين وغياب العدالة الاجتماعية جراء الحرمان من الحقوق الانسانية والحالة الاقتصادية والامنية الصعبة التي يعيشها ابناء المخيمات والفلسطينيون بشكل عام الى جانب ابراز الموقف الفلسطيني السليم والدفاع عنه وحمايته من التشويهات التي تلحق به وتعزيز الصلة بوسائل الاعلام اللبنانية ورجال الاعلام والفضائية في لبنان والعمل الدأب لتكوين رأي عام متفهم ومساند للحقوق الفلسطينية الوطنية والاجتماعية.

لقد بات الامر يتطلب توحيد الجهد الاعلامي عبر تشكيل مجلس وطني فلسطيني للإعلام وشبكة فلسطينية موحدة من كافة وسائل الاعلام الفلسطينية ومراكز الابحاث والدراسات وكافة المواقع الاعلامية الالكترونية الفلسطينية والنشرات الدورية من اجل صياغة شبكة امان فلسطينية متكاملة لحماية الوجود الفلسطيني وعلى مختلف المستويات

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

الأونروا في المخيم

دور الأونروا في المخيم :

تقتصر مسؤولية الأونروا في المخيمات على توفير الخدمات وعلى إدارة منشآتها.والوكالة لا تمتلك أو تدير أو تعمل على حفظ الأمن في المخيمات حيث أن هذه الأمور تقع على عاتق السلطات المضيفة وتقوم الأونروا بإدارة مكتب للخدمات في كل مخيم يقوم سكان المخيم بالرجوع إليه لغايات تحديث بياناتهم أو لغايات طرح القضايا التي تخص خدمات الوكالة مع مدير ذلك المكتب الذي يقوم بدوره بإحالة القضايا التي تهم اللاجئين وإحالة التماساهم إلى إدارة الوكالة في المنطقة التي يقع ذلك المخيم فيها[4]

من العائلات والعشائر والقرى التي جاؤوا منها

عائلات مع ذكر قراها الفلسطينية

العائلات | البلد |

الخطيب، النجمي ، عبد الله ، العلي ، النابلسي | إعبلين |

سعد ، ذيب | البروة |

النمر ، حليمة | بلد الشيخ |

فرحات ، عسقول | بيريا |

هاشم | ترشيحا |

الحايك ، العجوز ، مراد ، دمرية | حيفا |

محسن | خربة الكساير |

فريجة ، الخطيب | الخالصة |

معروف | دير القاسي |

صبح | الرويس |

عطايا | الزيب |

الحاج محمد | سعسع |

الحاج | السموعي |

عودة ، فاعور ، الشعبي ، طه | شعب |

أبو حرب ، الحصري | شفا عمرو |

زيدان ، حمد | صفصاف |

زعرورة ، شلبي ، بركة ، أبو النعاج ، منصور | صفورية |

أبو الشيخ | طبريا |

القيصرلي ، حرب | طولكرم |

كلم | عرب السمنية |

عبادي | عرب الرمل |

الشافعي ، حسون ، استيتية | عكا |

رابح | الحسينية |

الحجة ، شحرور | علما |

أبو جاموس، عبد الرازق، ديراوي، عبدالهادي، مجذوب، شرقية عبد اللطيف، خطيب، سليمان، صالح | عمقا |

الحزوري | فرادة |

بلقيس ، مرجان | الكابري |

إسماعيل، ناصر، مهول | كفر عنان |

الجشي، إبريق آل إسليم | الكويكات |

سريس، بشر، أبو عرب، عثمان، حسين، سلامة، ضع فاصلة بين حسين و سلامة | مجد لكروم |

خريبي، سخنيني دعبس، ورد | المنشية |

اللداوي | نابلس |

مرعي | الناعمة |

داود، شحادة، حسنين، العفيفي، الحلو، غزلان، أبو ردينة، حماد | الياجور |

سكر، عكنان، المدهون، السقا، أبو باشا، كيالي، الأحول | يافا |

عبد الهادي وأبو جاموس وعبد الرازق من عمقا

أيوب وسريس وبشر من مجد لكروم

آل بشر : كان لهم نصيب أول شادر

آل عثمان من مجد لكروم

آل زعرورة من صفورية

آل سعد ( البروة )

آل شحادة : سكنوا المخيم في العام 1958 قادمين من مخيم الجليل في بعلبك[1]

أضاف الناشط ناصر عابد العائلات التالية:

عائلة عابد من اللد

عائلة الأيوبي

عائلة النجار

عائلة أحمد من اللد

عائلة سكر

عائلة أبو عدس

عائلة عكر

عائلة زين الدين

عائلة اللحام من اللد [2]

الروابط والدواوين العائلية

رابطة أهالي عمقا

بمبادرة من مجموعة شباب من أهالي عمقا تم تأسيس أول رابطة في مخيم شاتيلا عام 2000 ، عمقا قرية فلسطينية تقع في لواء الجليل شمال فلسطين وتابعة لقضاء عكا والهدف من إنشائها هو مساعدة الفقراء من أهالي عمقا

من المشاريع التي نفذتها الرابطة

- تقديم قروض ميسرة لأي شخص عنده مشروع من أهالي عمقا

- المساعدة في تغطية نفقات دفن الموت

- تقديم حصص تموينية للفقراء من أهالي عمقا في شهر رمضان

المشاكل التي واجهتها هذه الرابطة

أنها كانت بدون مركز بسبب التحريض من قبل بعض المتضررين

المشاكل داخل الرابطة لم تعد اليوم موجودة

رابطة أهالي مجد لكروم :

تأسست عام 2002 سموها رابطة أهالي مجد لكروم ( تقديم قروض ميسرة لأهالي مجد لكروم ، المساعدة في تغطية نفقات الدفن ، تقديم حصص تموينية لفقراء مجد لكروم خلال شهر رمضان ، توزيع أموال الزكاة على الفقراء من أهالي مجد لكروم ، وهذه الرابطة تختلف عن رابطة أهالي عمقا ، حيث لها مركز ثابت في المخيم يؤدي دوراً مهماً في استمرارها ، وهي ما زالت مستمرة وتقدم خدمات لأهل المخيم من خلال استثمار مركزها في إحياء بعض المناسبات الدينية

[1] شاتيلا لحن الجراح والكفاح

[2] الناشط ابن المخيم ناصر عابد

مجزرة صبرا وشاتيلا

محطة فارقة في تاريخ مخيم شاتيلاَ:

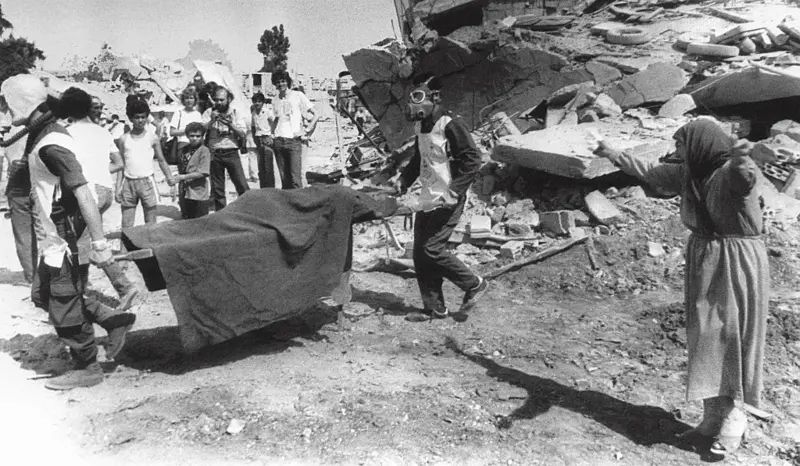

مخيَّم شاتيلا شاهد على واحدة من أبشع مجازر التاريخ الحديث، وأشهر المخيَّمات الفلسطينية في لبنان، نتيجة المجزرة المروعة التي قامت بها قوات الكتائب اللبنانية، مدعومةً من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر عام 1982، بعد انسحاب الفدائيين الفلسطينيين من لبنان، كما أنَّ عدد الضحايا غير محدد بدقة، تتراوح التقديرات بين 3000، و5000 ضحية وفق موسوعة النكبة، كما صدرت تقارير أخرى أحصت المئات فقط، لكن المتفق عليه أنَّ أغلب الضحايا من الفلسطينيين المدنيين، إلى جانب بعض اللبنانيين.

تقرير مفصل لل بي بي سي حول المجزرة:

مجزرة صبرا وشاتيلا: الصدمة الجماعية المحفورة في ذاكرة الفلسطينيين واللبنانيين

عام 1982 شهد مخيما صبرا وشاتيلا للّاجئين الفلسطينيين في لبنان أعمال قتل جماعية، استمرت ثلاثة أيام 16 و17 و18 سبتمبر/أيلول، وراح ضحيتها مئات القتلى.

وتمثّل مجزرة صبرا وشاتيلا واحدة من أبشع المجازر التي شكلت صدمة جماعية، لا تزال آثارها محفورة في ذاكرة اللبنانيين والفلسطينيين.

وُجّهت الاتهامات بارتكاب أعمال القتل، إلى ميليشيات لبنانية دخلت إلى مخيمي صبرا وشاتيلا بعد يومين على اغتيال قائد "القوات اللبنانية" المُنتخب رئيساً للجمهورية بشير الجميّل.

ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على تاريخ المجزرة التي وقعت خلال محاصرة الجيش الإسرائيلي لبيروت بعد اجتياحه لبنان صيف ذلك العام، لم يُحاسب أي شخص أمام القضاء اللبناني أو الدولي.

أحداث كثيرة ومتسارعة سبقت وقوع المجزرة. وكان لبنان يشهد منذ عام 1975 حرباً أهلية، بمشاركة الفصائل الفلسطينية التي شكل وجودها المسلح أحد أهم أسباب الانقسام السياسي اللبناني.

وكانت إسرائيل قد اجتاحت للمرة الأولى جنوب لبنان عام 1978، وأقامت شريطاً حدودياً في محاولة منها لمنع تسلّل المقاتلين من لبنان.

لكن بداية صيف عام 1982، حملت تصعيداً أمنياً وعسكرياً، بدأ مع قرار الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية اجتياح واسعة النطاق، انطلاقاً من جنوب لبنان نحو العاصمة بيروت.

ما الذي حدث في عام 1982؟

- في 6 يونيو/حزيران 1982 بدأت "إسرائيل" عملية اجتياح للبنان، قالت إنها تهدف إلى طرد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقضاء على إمكانيات تنفيذها عمليات عسكرية ضدّ إسرائيل.

- حقّق الجيش "الإسرائيلي" تقدماً عسكرياً سريعاً ووصل بعد نحو خمسة أيام إلى مشارف العاصمة بيروت، حيث فرض حصاراً على سكانها، في ظلّ قصف عنيف استمر أكثر من 80 يوماً.

- في 20 أغسطس/آب، أعلنت الأطراف المعنية عن توصل المبعوث الأمريكي فيليب حبيب إلى اتفاق، يقضي بوقف إطلاق النار وخروج مقاتلي وقيادات الفصائل الفلسطينية من لبنان.

- 23 أغسطس/آب انتخب بشير الجميل قائد ميليشيا "القوات اللبنانية" المتحالفة مع إسرائيل، رئيساً للجمهورية.

- 14 سبتمبر/أيلول اغتيل بشير الجميل في انفجار عبوة ناسفة، قبل أيام قليلة على توليه رسمياً مهام الرئاسة.

- 15 سبتمبر/أيلول اجتاحت قوات الجيش الإسرائيلي العاصمة بيروت، وأحاطت بمخيمات اللاجئين.

- 16 سبتمبر/أيلول مساء دخلت مجموعات من ميليشيات لبنانية مناوئة للفلسطينيين إلى مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين تحت وهج القنابل المضيئة.

- 18 سبتمبر/أيلول توقفت أعمال القتل وبدأ المراسلون بدخول المخيم، وخرجت أنباء وصور المجزرة المروعة إلى العلن.

اختلفت الأرقام والمصادر التي وثّقت عدد القتلى في المخيمين المتجاورين.

وشكّلت السلطات "الإسرائيلية" لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العسكرية يتسحاق كاهان، للتحقيق في ملابسات ما حدث، بعد خروج مظاهرات ضخمة في تل أبيب ومطالبة رئيس الوزراء مناحيم بيغن بالاستقالة من منصبه.

وقدّرت لجنة "كاهان" في تقريرها أن عدد القتلى هو 300 شخص.

بينما نشرت الباحثة والكاتبة بيان نويهض الحوت، زوجة القيادي الفلسطيني في منظمة التحرير الراحل شفيق الحوت، كتاب "صبرا وشاتيلا" بعد 20 عاماً على وقوع المجزرة.

وسعت بيان نويهض في كتابها إلى توثيق شهادات وأحداث المجزرة بالأرقام والأسماء والتفاصيل.

الحرب الأهلية في لبنان...مواقف لا تنسى

وذكرت أن عدد القتلى الذين استطاعت توثيق أسماءهم، بلغ 906 ضحايا، بالإضافة إلى 408 أشخاص في عداد المفقودين والمخطوفين.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن عدد القتلى المؤكد هو 328 شخصاً، وأن 991 شخصاً اعتبروا في عداد المفقودين.

وذكرت مصادر أخرى منها "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" أنّ عدد القتلى وصل إلى أكثر من 3 آلاف ضحية.

وكان من الصعب إجراء إحصاء دقيق لعدد القتلى، بسبب استخدام الجرافات لدفن عدد كبير من الجثث.

قصة "القوات اللبنانية" من بشير الجميل وحتى سمير جعجع16 مايو/ أيار 2022

اقتحام المخيمات: ردة فعل أم خطة مسبقة؟

جرى تصوير المجزرة على أنها ردّ فعل ثأري من مقاتلي "القوات اللبنانية" – الجناح العسكري لحزب الكتائب البناني - على اغتيال رئيس الجمهورية المنتخب بشير الجميّل.

بعد يومين على الاغتيال، أوقف جهاز الأمن في "القوات اللبنانية" اللبناني حبيب الشرتوني، عضو "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، واعترف لاحقاً بتنفيذ اغتيال بشير الجميّل.

تسلّمت السلطات اللبنانية الشرتوني في أبريل/نيسان 1983 لمحاكمته. واستطاع الفرار عام 1990، بعد اقتحام الجيش السوري مقرّ وزارة الدفاع اللبنانية حيث كان محتجزاً.

عام 2018، تناقلت وسائل إعلام وثيقة قيل إنها الملحق السري لتقرير لجنة كاهان، والذي بقي طي الكتمان إلى أن نشره باحث أمريكي في جامعة كولومبيا، يدعى سيث أنزيسكا.

وجاء في الوثيقة أن مسألة التعامل مع وجود مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد مغادرة المقاتلين، أثيرت في أكثر من اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 1982.

وذكرت أنّ آخر نقاش جرى في 12 سبتمبر/أيلول، قبل يومين على اغتيال الجميّل. وقال خلاله آرييل شارون لبشير الجميّل "يجب تهيئة الظروف التي ستؤدي إلى مغادرة الفلسطينيين"، وفق ما ذكرت الوثيقة.

ونقلت الوثيقة عن رئيس الموساد السادس ناحوم أدموني قوله إن الجميّل كان يتحدث دائماً عن "ميزان الديمغرافيا اللبنانية".

أما تقرير لجنة كاهان الذي صدر بعد إتمام التحقيقات، فذكر أن "قرار دخول الكتائبيين إلى مخيمات اللاجئين اتخذ صباح يوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يُبلّغ بالقرار في حينه، بل عرف مع بقية الوزراء من خلال تقرير قدّمه رئيس الأركان في جلسة للحكومة عُقدت في اليوم التالي، بعد أن كان الكتائبيون قد دخلوا فعلاً.

وعرض أمام الحكومة تقريراً يفيد بأن نحو ألفي مقاتل فلسطيني، ما زالوا داخل المخيمات.

كما جاء في تقرير اللجنة أن مناحيم بيغن لم يتسلّم أي تقرير حول "أفعال الكتائبيين في المخيمات"، بل عرف بما جرى من خلال هيئة الإذاعة البريطانية في بثّ يوم 18 سبتمبر/أيلول.

حفرة القتل

تفتتح برغمان مشاهد الفيلم مع مقاتل يرسم دائرة على أنها حفرة، قال إنّ أهل المخيّم اصطفوا حولها وحاصرهم ستة أو سبعة مقاتلين.

روى أن المقاتلين حول الحفرة "كانوا يطلقون النار على أحدهم، ويطلبون من (الشخص) الواقف بجواره انتشاله ورميه في الحفرة، وهكذا دواليك، هكذا حدثت المجزرة".

تحدّث عن استدعائه ومجموعته يوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول إلى ثكنتهم العسكرية. قيل لهم إنهم ذاهبون إلى صبرا وشاتيلا تحت عنوان "لا رحمة". شهادة أكّدها مقاتل آخر قائلاً إن "الأوامر كانت واضحة، أن ندخل ونقتل من في الدخل".

وأشار قائلاً "كان تفكيري حينذاك أنّ هذا الطفل سيكبر وقد يقتلني، وهذه المرأة ستلد طفلاً يكبر وهكذا".

تحدث المقاتلون للمخرجة خلال مشاهدتهم وتفاعلهم مع صور ومشاهد لقتلى المجزرة.

سلّطت مونيكا برغمان الضوء على طفولتهم وما شاهدوه من عنف وأحداث. وتابعت انضمامهم إلى صفوف "القوات اللبنانية" وجولات قتالهم الأولى في الحرب، وخضوعهم لتدريبات عسكرية قاسية على يد ضباط الجيش الإسرائيلي في حيفا، إلى أن أتى يوم مشاركتهم في المجزرة.

قال أحدهم إن شهادته للمرة الأولى عن المجزرة هي بمثابة محاكمة وتمثيل للجريمة بالنسبة له.

روى المقاتلون الذين لم تكشف هوياتهم ولا وجوههم، تفاصيل دخولهم إلى المخيم ومباشرتهم بإطلاق النار على المارة وعلى الناس داخل بيوتهم.

وذكروا تفاصيل مروّعة عن كيفية قيامهم بقتل أهل المخيّم.

أكّد أحد المقتحمين أنّ العملية كانت بالنسبة لهم، انتقاماً لاغتيال بشير الجميّل: "انطلقنا (نحو المخيمات) ثأراً لبشير، الفلسطينيون قتلوا بشير الجميّل وسنأخذ بالثأر".

تحدّث زميله عن جرافات كانت تزيل البيوت خلال أيام المجزرة، بعضها تابع للقوات اللبنانية والبعض الآخر للجيش الإسرائيلي ويقودها إسرائيليون، وفق ما روى.

وذكر مقاتل آخر حادثة قتل وقعت عن طريق الخطأ ليلاً، بين المجموعات اللبنانية التي اقتحمت المخيم. وقال إنهم طلبوا من الإسرائيليين إضاءة المخيّم ليلاً.

وروى أحد المقاتلين أنهم تلقوا ليلاً تعليمات من القيادة بعدم ترك أي أثر لأي شيء، حتى "المصابين والأطفال". وقال إن قائدهم أطلق على هذه العملية اسم "التنظيفات".

شهادات وثقتها بي بي سي عن صبرا وشاتيلا

عرضت بي بي سي في أكثر من مناسبة شهادات ناجين وشهود على ما جرى في مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت عام 1982.

نعرض في ما يلي بعضاً منها مع الإشارة إلى أن بعض التفاصيل قد تكون مزعجة:

التعليق على الصورة،"كانت الأخبار تصل للضباط الإسرائيليين المتواجدين على سطح مبنى يطل على المخيّم".

جيم ميور: مراسل بي بي سي في بيروت عام 1982 في لقاء مع برنامج "المشهد" على شاشة بي بي سي عربي 2019.

لم تكن هناك حماية للمخيمات، كانت هناك رواية بأن مئات المقاتلين الفلسطينيين بقوا في صبرا وشاتيلا، لكن لم يكن الأمر صحيحاً. كان واضحاً أن الإسرائيليين خططوا سابقاً لدخول الميليشيات. كانت هناك أخبار تصل للضباط الإسرائيليين على سطح مبنى يطلّ على المخيم، الذي أُضيئ خلال الليل.

وصلت أخبار بأن هناك مئات القتلى في المخيم، مقابل إصابة في قدم أحد المقتحمين.

إنْ كنت قائد مجموعة تقتحم مكاناً فمن الطبيعي أن تتكبد خسائر أكثر، إذا ما واجهك مدافعون عن هذا المكان.

كفاح عفيفي: شاهدة ولدت ونشأت في مخيم شاتيلا – برنامج "المشهد" 2018.

كان عمري 11 عاماً، كنا جالسين في المنزل، بدأ الجيش الإسرائيلي بإلقاء قنابل مضيئة على المخيم وبدأ القصف.

خرجنا من المنزل باتجاه ملجأ قريب، لكن أحدهم جاء وأخبرنا بأنه علينا الفرار: إنهم يذبحون الجميع.

قرّرت مجموعة من المسنين مفاوضة الميليشيات لأن أغلب الباقين (بعد مغادرة الفصائل الفلسطينية) هم من الأطفال والنساء والكبار في السنّ، فلحق بهم أخي وشاهدهم يُقتلون.

سرنا وراء شاب حتى وصلنا إلى مستشفى غزة (داخل المخيم)، شاهدنا أفظع المشاهد، الجثث على الأرض ونحن نعبر من فوقها.

رآنا إسرائيليون، فأخذونا جميعاً إلى ملعب "المدينة الرياضية"، فرّقوا بين الرجال والنساء. بدأوا بمناداة الشباب ورميهم بالرصاص أمامنا. ابنة عمتي كانت حاملاً، شقّ أحدهم بطنها ووضع الرضيع بجانبها.

رجل ركض ليحمي أبناءه - كانوا يرتدون زي الأطباء - فغمرهم لكنهم قتلوه مع أبنائه.

أسر الجيش الإسرائيلي كفاح بعد ست سنوات خلال محاولتها تنفيذ عملية عسكرية مع حركة "فتح" الفلسطينية، ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفرِج عنها لاحقاً عام 1995.

التعليق على الصورة،"سمع صوت إطلاق نار آتياً من الحفرة وتكهّن بأن جميع من فيها قُتلوا"

بيان نويهض: باحثة ومؤرخة لبنانية، وثّقت تفاصيل ومعلومات المجزرة في كتاب "صبرا وشاتيلا" – "المشهد 2019:

رجل خمسيني ضربوه ورموه في حفرة إلى جانب آخرين، قال إن الرائحة المنبعثة من الحفرة كانت توحي بأن شيئاً ما قد حدث. ثمّ شاءت الصدفة أن يتعرف عليه أحد المسلحين الذي يعرفه سابقاً، فطلب إنقاذه من الحفرة. الرجل يروي أن خلال مغادرته المكان، سمع صوت إطلاق النار آتياً من الحفرة وتكهن بأن جميع من فيها قُتلوا.

بيان نويهض قالت إنّ رواية القتل داخل الحفرة تكرّرت على لسان عدد من الناجين.

الدكتورة سوي آنغ شانغ: طبيبة كانت تعمل في مستشفى غزة داخل المخيم : برنامج "شاهد على التاريخ" - 2017

مساء يوم 15 سبتمبر/أيلول اقترب القصف من المخيم وعلمنا أننا محاصرون من قبل الجيش الإسرائيلي.