لماذا وقعت في حب المخيم

لماذا وقعت في حب المخيم

لم أكن قد تجاوزت الخامسة من عمري حين بدأت حكايتي مع مخيم الوحدات. كنا نسكن في جبل النظيف، وكنت أدرس في حي الأشرفية، لكن قلبي — منذ وعيي الأول — سكن ذلك المكان المزدحم بالوجع والدفء في آنٍ معًا.

في صباحٍ بارد من كل شهر، كنت أمسك بطرف ثوب ستي وأمشي بجانبها، ننتظر مع عشرات النساء دورنا للحصول على حصة المؤن من مركز التوزيع في المخيم. كانت كل مجموعة من النسوة تستأجر حمارًا وصاحبه ليحمل المؤن على ظهره من المخيم إلى بيوتنا المتواضعة في الجبل. كنا نُحشر في غرفة مظلمة وباردة حتى تُفتح الطاقات ويبدأ التوزيع، وكان التدافع شديدًا، الأصوات عالية، والأنفاس متقطعة، وكنت صغيرًا بالكاد يصل طولي إلى الركب. لكن مع كل هذا، كنت أنتظر هذه الرحلة كما ينتظر الطفل العيد. أنا وأولاد عمتي كنا نعدّ الأيام بلهفة حتى يحين موعدها.

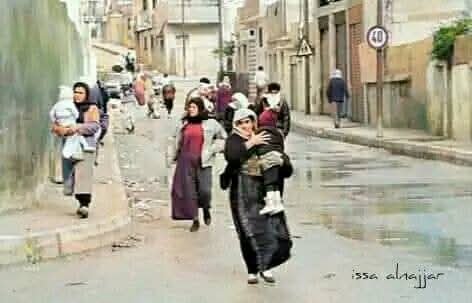

وحين كبرنا ودخلنا مدرسة وكالة الغوث في الأشرفية، صار لدي أصدقاء كثيرون من المخيم. وهناك، بدأت علاقتي الغريبة بهذا المكان تتعمّق. لم تكن مجرد صداقة، بل حالة عاطفية لا تُشبه أي حب عرفته. كان المخيم، بالنسبة لي، الوجه الحيّ لقضيتنا. لم يكن فقط شوارع وأزقة وبيوت متلاصقة، بل كان نبضًا فلسطينيًا يسكن تفاصيل كل حجر ووجه.

في زواريب المخيم الضيقة، وجوه العجائز تحكي ألف حكاية عن النزوح، عن الخيام التي أصبحت بيوتًا من صفيح، عن الانتظار الطويل للعودة. وكلما اشتدّ عودي وبدأ الوعي يتفتح، صرنا نلتقي في بيوت الأصدقاء، نناقش أخبار الثورة، نقرأ نشرات مهربة، ونستمع بصمت جليل لأغاني مارسيل خليفة، وكأنها صلاة نرددها سرًا.

رغم أنني لم أسكن في المخيم يومًا، لم أستطع الانفصال عنه. حتى بعد أن تحسن وضع والدي المادي وانتقلنا إلى بيت جديد في أبو علندا، وباتت مدرستي في سحاب، ظل المخيم يسكنني. كنت أزوره يوميًا دون انقطاع، لدرجة أن والدي — رحمه الله — غضب مني كثيرًا.

لم أنقطع عنه إلا حين أخذتني الغربة، لكن ما زالت في قلبي زاوية صغيرة، دافئة، تحتضن كل تلك الذكريات. ذكريات طفولة، وستي، والمؤن، والأصدقاء، والنشرات، والأغاني… ذكريات وطنٍ ما زال ينزف حتى اليوم.

تصدير المحتوى ك PDF